Tabellarisch und abfragbar: Verbindung zu Datenbanken (BD)

Inhaltsverzeichnis

Diplomarbeit

Alfred Hofstadler: Datenbanken und Wittgenstein: ontologische Vergleiche

Anschluss an den Tractatus

In der Diskussion zu Wittgenstein ist von zwei Kollegen darauf hingewiesen worden:

- dass es de facto Lernerfahrungen gibt und dass Bildungsprozesse gerade darin bestehen. Wenn man das Wittgenstein abspricht, hat er nichts mehr mit dem Thema "Bildung" zu tun.

- dass es auch eine Leistung sei, die "Urbilder" zu erkennen. Worin besteht denn die?

Die Besonderheit des platonischen Ansatzes hängt daran: Er fragt nicht "funktional" danach, wie man gute oder bessere Schuhe produziert. Das ist Sache der Handwerker. Sokrates/Plato möchten wissen, was ein guter Schuh" ist. Prinzipieller geht es nicht. Die Disziplin, die solche prinzipiellen Fragen stellt, ist die Philosophie.

Sie nimmt das Muster der handwerklichen Verbesserung und appliziert es auf Themen, die alle Welt angehen, jedenfalls die politisch aktive Bürgerschaft jenseits der Berufssparten. Dabei kommt heraus, dass man fragen und lernen kann, was "das Gerechte" oder "die Schönheit" sein. Lernen, d.h. im bekannten Verfahren - andererseits aber anders als in diesem Verfahren. Es geht gegen die Schaulustigen und die Sophisten.

So kommt es zum philosophischen Sonderweg in Sachen "Menschheitsfragen". Wittgensteins Beitrag zur Bildungsdiskussion besteht darin, die platonische Sublimation des Lernens zurückzunehmen. Nach Platon verstehen wir, was es heißt, etwas zu lernen, wenn wir Häuser bauen und Rechnungen lösen können. Und es gibt ein zweites Lernen, das den Philosophinnen vorbehalten ist und auf die Beschaffenheit der Welt insgesamt geht. Dieses Lernen steht unter ganz besonderen Bedingungen - und diese gesteht Wittgenstein nicht zu. Allerdings: im Tractatus sind diese Bedingungen systematisch angelgt. Wittgenstein denkt platonisch, nur schneidet er sich den Ast weg, auf dem er sitzt, indem er einen unzugänglichen Bereich postuliert. Stattdessen bietet Wittgenstein einen intellektuellen Handstreich: In der Welt, gesehen sub specie aeternitatis, ist die Struktur zusammen mit dem passenden Inhalt end-gültig vorhanden.

Diese Denkweise weist auf die Entwicklung von Datenbanken und Datenbanksprachen hin und läßt sich umgekehrt von dort her erläutern. (Details folgen später in der Vorlesung.)

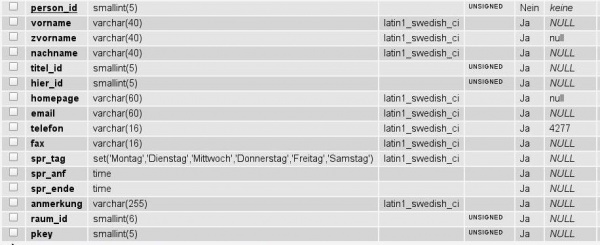

Relationale Datenbanken sind als Tabellen visualisierbar. Hinter der Auflistung auf der Homepage des Instituts steht eine Anzahl solcher "Tafeln". Ihre Struktur ist durch das Datenbankschema vorgegeben. Der Ausschnitt zeigt eine Anzahl von Spaltenbezeichnungen inklusive einiger Bedingungen, denen die Einträge dieser Spalten entsprechen müssen.

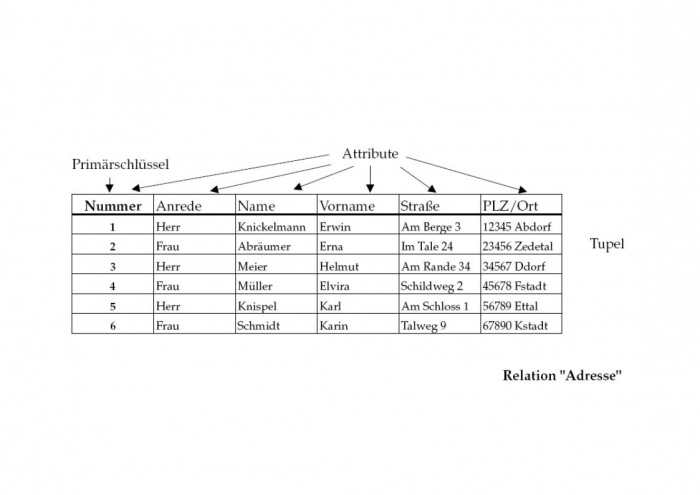

Die Grundstruktur einer Tabelle kann so erläutert werden (Skizze Hans-Georg Beckmann):

Ein Tupel entspricht einer Behauptung: XY besitzt diese Adresse. Die "Attribute" legen fest, aus welchen Bestandteilen ein Datensatz in diesem Modell besteht. "Vorname", "Nachname" etc sind nichts anderes, als die Summe der Einträge unter dieser Rubrik. Das ist im Beispiel leicht verständlich, weil dort schon Vornamen stehen! Aber woher kommt das!? Die Tabelle ist ein Ergebnis, sie weiß nichts über die Bedingungen, unter denen sie ausgefüllt wird. Damit eine Datenbank funktioniert, müssen die Felder sinnvoll ausgefüllt werden. "558877" oder "fffff" sind keine Vornamen. Die Tabelle kann einen Datentyp festlegen, aber nicht den Sinn eines Eintrags.

Von daher ist die Bemerkung über Miami in der letzten Vorlesung zu verstehen. Wer einen Flug nach Miami buchen möchte, ist darauf angewiesen, dass es ein Attribut "Destination" gibt und dass darin "Miami" eingetragen ist. Es liegt nicht im Bereich der Datenbank, wenn das nicht gilt. "Tut mir leid, das haben wir nicht" ist eine Aussage über die Wartung der Datenbank, kein Abfrageresultat. Auf der Ebene der Datenabfrage gibt es allenfalls eine Nullmeldung.

Wenn man solche Nullmeldungen feststellt, kann man allenfalls zusätzliche Daten eintragen. Dasist ein "Lernprozess": die Datenbank wird erweitert. Aber sie wird (und kann nicht) strukturell verändert werden. Es ist nicht zweckmäßig, "Miami" in das Attribut "Familienname" einzutragen und dann unter Familiennamen nach der Destination "Miami" zu suchen. Es ist auch unerwünscht, Miami, Texas als "Miami" zu verzeichnen. Der Zweck einer computerunterstützten Reisebuchung erfordert hier Konstanz und Identifizierbarkeit. Das heißt nicht, dass man die Datenbank nicht erweitern kann. Aber das geschieht nicht "von innen".

Die Implikation dieser Beobachtung für das sokratisch/platonische Problem und Wittgensteins Tractatus ist nun diese: Wer im Anschluss an die philosophische Tradition die Vernunftbedingungen der Welterkenntnis überhaupt angeben will, gerät in ein Dilemma. Sie braucht eine Sprache der Weltbeschreibung, welche die Zusammensetzung des Universums abdeckt. In dieser Sprache können wir die Welt erkunden. Aber sie eignet sich nicht dazu, die Bedingungen zu besprechen, die für diese Sprache gelten.

Die Antwort liegt nahe: dafür gibt es eine Metasprache. Wittgensteins "Husarenstück" besteht darin, dass er diesen "Aufstieg" ablehnt. Gesetzt, es geht um die allgemeinste mögliche Perspektive, können wir nicht eine noch höhere, allgemeinere Perspektive draufsetzen. Die Bedingungen jeder Sprache sind nicht überbietbar und darum auch nicht mit einer nochmals darauf gerichteten Sprache zu thematisieren. In die Struktur einer Datenbank können wir von aussen eingreifen, um eine deratige Beschränktheit zu erweitern. Für die Bedingungen "der Vernunft" ist das ausgeschlossen. Wir müßten vernünftig über die Grenzen der Vernunft sprechen.

Egon Becker: Bildung in der Wissensgesellschaft

"Der Zukunftsforscher Alvin Tofler hat sie einmal so formuliert: „Wir ertrinken in Informationen und dürsten nach Wissen.“ Mit dieser Paradoxie möchte ich mich etwas genauer beschäftigen und einige Konsequenzen für die derzeitige Bildungsdebatte ziehen. Weniger bildhaft gesagt geht es um die Frage, wie sich Daten in Informationen und Informationen in Wissen transformieren lassen – und was bei einer solchen Transformation geschieht."

"Thema des Diskurses ist das schon benannte Transformationsproblem: Kulturwissenschaftler formulieren es etwa so: „Wie lassen sich Daten in Informationen und Informationen in Wissen verwandeln?“ Informatiker stellen sich zumeist die umgekehrte Frage: „Wie läßt sich Wissen in Informationen und Informationen in Daten verwandeln?“ Beide arbeiten mit einer Unterscheidung von Wissen und Information. Kulturwissenschaftler setzen mit kritischer Absicht einen emphatischen Wissensbegriff einer zunächst bedeutungslosen Information entgegen. Doch Wissen ist ein aspektreicher Begriff mit einer langen Bedeutungsgeschichte – mindestens ebenso schillernd wie der Begriff Bildung. Wenn beides zusammengedacht wird, landet man schnell bei pädagogischen Vagheiten.

Ich schlage daher ein andere Betrachtungsweise vor. Meine These ist, dass die Informations-Technologien und insbesondere die technisierte Kommunikation zu einer faktischen Aufspaltung von Information und Wissen geführt haben, die es so in früheren Zeiten nicht gab. In diese Spaltung wird auch das Wissen hineingezogen, das seit Jahrhunderten erzeugt, gesammelt, verteilt und vermehrt wurde. Was bis jetzt noch in Bibliotheken und Archiven lagert, in sozialen Regeln und Verhaltensformen kulturell symbolisiert ist, in unseren Köpfen arbeitet – wird so verwandelt, dass es in Datensätze umgeformt werden kann, die über das Netz abrufbar sind und im Netz zirkulieren."

"In der Tat wurden immer raffiniertere Methoden entwickelt, um durch problemspezifische Standardsituationen Daten auszuwählen und in Informationen für mögliche Nutzer zu transformieren. Trotzdem: Die Standardsituationen und die realen Verwendungssituationen fallen nur selten zusammen. Deshalb besteht zwischen den gespeicherten komplexen Informationen und dem benötigten Wissen fast immer eine Differenz.

Information ist noch kein Wissen, Information ist lediglich mögliches Wissen: Sie muss auf ein Problem bezogen, in einen subjektiven oder einen kulturellen Kontext eingebunden und ihre Güte und Relevanz beurteilt werden. Wissen ist immer problem- und kulturgebunden. Es ist bedeutungsgerecht bewertete Information. Deshalb müssen bei der Verarbeitung von Informationen zu Wissen Gütestandards und Relevanzgesichtspunkte berücksichtigt werden. Nur so schafft Wissen die Möglichkeit zu handeln, wird es zum Handlungsvermögen. Die unbewerteten Informationen können ins kognitive Chaos und zu Handlungsparalysen führen."

- Was in der Informatik als Problem der Transformation von Daten in Informationen und von Informationen in Wissen auf einer eher technischen Ebene behandelt wird, das hat sein pädagogisches Gegenstück: Wie finden in Bildungsprozessen Wissenstransformationen statt? Welche Lernsituationen sind dafür förderlich und welche hemmend? Gelingende Wissenstransformationen zu ermöglichen, das ist die zentrale Bildungsaufgabe im Zeitalter elektronischer Netzwerke.

- Aus dieser Perspektive ist dann die Beurteilung und Bewertung von Informationen, d.h. Urteilsvermögen und Weltverständnis, das wichtigste Ziel von Bildungsprozessen.

- Unbestreitbar ist auch, dass die sogenannten Metaqualifikationen für Prozesse der Wissenstransformation immer wichtiger werden: Wissen über Wissen, Lernen des Lernens, Organisieren des Organisierens. Oft wird dabei aber vergessen, dass solche Qualifikationen nur durch exemplarisches Lernen in konkreten Situationen eingeübt werden können.

Konrad Liessmann: Theorie der Unbildung, Exzerpt (BW)

Beispiel

Einführung in relationale Datenbanken, Hans-Georg Beckmann

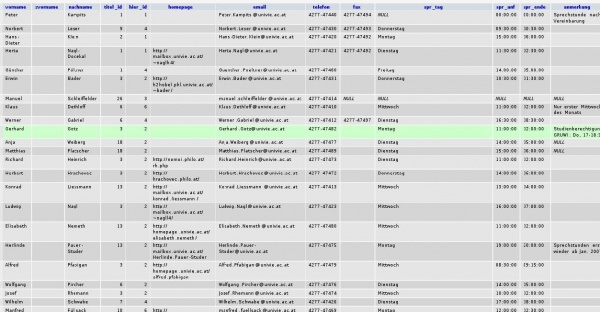

Zurück zu der oben schon angesprochenen Personaldatenbank des Instituts für Philosophie.

Ein Segment der existierenden Tabelle mit Inhalt sieht so aus:

Die Datenbank besteht aus mehreren Tabellen, aus deren Inhalt man durch eine Abfragesprache Informationen extrahieren kann. Ein Ausdruck der "Structured Query Language" (SQL) sieht etwa so aus:

SELECT vorname,zvorname,nachname FROM personen,pers_funkt,funktionen WHERE pers_funkt.funktion_id=funktionen.funktion_id AND pers_funkt.person_id=personen.person_id AND funktionen.funktion_id='8'

Weitere Motivation

Aus Hans-Georg Beckmanns Einführung:

Bis hierher ist nun noch nichts Besonderes an dieser Tabellendarstellung zu entdecken. Die Forderung nach eindeutigen Tupeln scheint sogar nachrangig zu sein, denn wen stört es schon, wenn eine Adresse doppelt oder dreifach in der Tabelle vorkommt, wichtig ist doch nur, dass man sie findet.

Dass diese recht einfache Art der Darstellung von Daten schnell an ihre Grenzen stößt, machen einige kleine Beispiele deutlich: Es gibt Menschen, die ihre Platten (oder CDs) in einer Datenbank verwalten. ... Dann stellt sich schnell das Problem, nach welchem Schlüssel die CDs erfaßt werden sollen. Soll der Schlüssel Interpret /Band sein und die Attribute sind die einzelnen Stücke/Songs mit ihrer Länge ? Was ist dann aber mit Samplern, auf denen diverse Interpreten versammelt sind ? Sollen möglicherweise alle Stücke / Songs auf allen Platten/CDs einzeln erfasst werden? Dann müßte man als Schlüssel Songtitel + Interpret verwenden, da ja nicht nur Songs von Bob Dylan von vielen anderen Musikern auch veröffentlicht worden sind. Wie bekommt man dann aber alle Stücke einer CD aus dieser Datenbank heraus?

Oder: Die Bundesligatabelle aus der Sonntagszeitung ist eine der beliebtesten Lektüren des Fußballfans. Aus ihr sind aber die vergangenen Ergebnisse einzelner Spiele nicht mehr zu erkennen. Es ist nicht möglich, herauszulesen, wieviele Heimspiele Schalke in der Saison verloren hat. Es wäre auch garnicht möglich, in dieser Tabelle einzelne Spiele darzustellen. Es wird aber sicher eine Datei geben, in der die einzelnen Spiele erfasst sind. Wie muss diese Datei aussehen ? Wie kann man daraus eine Ergebnistabelle ermitteln?

zurück zu Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)