Bolognatsch (BD)

Inhaltsverzeichnis

Ein altes Privileg:

| 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> |

Bildung stärkt Menschen | OE1 Klassiker | "So pocht das Schicksal an die Pforte" | Drei Achtel, eine Halbe, verteilt auf die Töne g und es

Informationen zu Beethovens 5. Symphonie

"Der erste Satz (Allegro con brio) wird fast völlig von einem einzigen kurzen Motiv beherrscht. Aus seinen nur vier Tönen wird der Riesenbau aufgetürmt. Wuchtig klingt dieses 'Schicksalsmotiv' zu Beginn des Geschehens im ff der Streicher und Klarinetten auf, zweimal hintereinander in absteigender Tonlage, jedesmal in langer Fermate stark sich behauptend. Dann scheint es im unruhigen Gedränge der Instrumente zu zerflattern, als bange Frage mutlos zu vergehen. Aber jäh steigt es wieder empor aus dem nachtdunklen Gebrodel, kraftvoll, alles in seinen Bann zwingend. Und nun wird es zum Träger einer grandiosen Entwicklung." (Hans Renner: Reclams Konzertführer)

Pierre Hadot: Philosophie als Lebensform

Philosophie als Lebensform. Antike und moderne Exerzitien der Weisheit, Frankfurt/Main 2002 (Fischer Taschenbuch)

Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem Gespräch mit sich selbst und dem Gespräch mit einem anderen. Nur derjenige, der einer echten Begegnung mit dem anderen fähig ist, ist einer authentischen Begegnung mit sich selbst fähig, und das Umgekehrte ist gleichfalls wahr. Ein authentischer Dialog ist nur gegeben, wenn man für andere und für sich selbst präsent ist. So gesehen ist jede geistige Übung in dem Maße »dialogisch«, wie sie die Übung eines echten Gegenwärtigseins darstellt, eines Gegenwärtigseins für sich selbst und für andere. Eine Grenze zwischen dem »sokratischen« und dem »platonischen« Dialog kann nicht gezogen werden. Doch bleibt die platonische Wechselrede ihrem Geiste nach »sokratisch«, denn sie ist eine intellektuelle und letztlich »geistige« Übung. Dieses Merkmal des platonischen Dialoges muß hervorgehoben werden.

Die platonischen Dialoge sind Übungsmodelle. Modelle, weil sie keine stenographischen Aufzeichnungen tatsächlicher Gespräche sind, sondern literarische Schöpfungen, die einen idealen Dialog ersinnen; Übungen deshalb, weil sie Gespräche sind: Schon als wir von Sokrates sprachen, haben wir den dialogischen Charakter einer jeden geistigen Übung in etwa erahnen können. Ein Dialog ist ein Weg des Denkens, dessen Verlauf durch die ständig gewahrte Übereinstimmung zwischen Fragendem und Antwortendem bestimmt wird. Diesen Punkt unterstreicht Plato nachdrücklich, indem er seine Methode derjenigen der Eristiker entgegenstellt: »Wäre es aber, daß wir, wie du und ich jetzt, als Freunde miteinander uns zur Belehrung unterhalten wollten, so müßte ich dann freilich sanfter und kunstmäßiger (dialektikooteron) antworten. Dies Kunstmäßigere (to dialektikooteron) mag aber wohl sein, daß man nicht nur das Rechte antworte, sondern nur das, was auch der Fragende zu verstehen zugibt.« Die Beziehung zum Gesprächspartner ist also von größter Bedeutung. Sie verhindert, daß der Dialog zu einer theoretischen und dogmatischen Darlegung wird und macht aus ihm zwangsläufig eine konkrete, praktische Übung, eben weil es nicht darum geht, eine Lehre vorzutragen, sondern einen Gesprächspartner zu einer ganz bestimmten geistigen Haltung zu bringen: Es handelt sich um einen freundschaftlichen, aber doch realen Kampf. Dies ist nun allerdings bei jeder geistigen Übung der Fall; man muß sich selbst dahin bringen, seinen Standpunkt, seine Haltung, seine Überzeugung zu ändern, also mit sich selbst zu dialogisieren, das heißt, mit sich selbst zu kämpfen. Eben deshalb sind die platonischen Methoden der Gesprächsführung in dieser Hinsicht von größtem Interesse.

...

Um in diesem Kampf zu siegen, reicht es nicht aus, nur die Wahrheit darzulegen, ja es genügt nicht einmal, sie zu beweisen, sondern man muß überzeugen, man muß die Psychagogie einsetzen, die Kunst, Seelen zu verlocken; aber auch die Rhetorik genügt nicht, die sozusagen aus der Ferne mit einer ununterbrochenen Rede zu überzeugen versucht, sondern es muß vor allem die Dialektik angewendet werden, die in jedem Augenblick der ausdrücklichen Zustimmung des Gesprächspartners bedarf. Die Dialektik muß also geschickt einen Umweg wählen, oder besser noch, eine Serie anscheinend voneinander abweichender, aber dennoch konvergierender Wege, um den Gesprächspartner dahin zu führen, die Widersprüche seiner Position zu erkennen oder einer unvorhergesehenen Schlußfolgerung zuzustimmen. Die Umgehungen, Umwege, die endlosen Einteilungen, Abschweifungen und Spitzfindigkeiten, die den modernen Leser der Dialoge befremden, sind dazu bestimmt, den antiken Gesprächspartner und Leser einen bestimmten Weg durchlaufen zu lassen. Dank ihrer »reibt man unter großen Anstrengungen Namen, Begriffe, Anschauungen und Wahrnehmungen gegeneinander», »man beschäftigt sich lange« mit den einzelnen Fragen, »man lebt mit ihnen<<, bis das Licht plötzlich aufscheint. Man übt sich also geduldig: »Das Maß für Diskussionen dieser Art stellt für vernünftige Leute das ganze Leben dar.«

Das, worauf es ankommt, ist nicht die Lösung eines einzelnen Problems, sondern der Weg, den man durchlaufen muß, um dorthin zu gelangen, ein Weg, auf dem der Gesprächspartner, der Schüler oder Leser Zeit hat, seine Gedanken zu formen und sie zu befähigen, selbst die Wahrheit zu finden.

...

Das Thema des Dialoges zählt also weniger als die Methode, die in ihm angewandt wird, die Lösung des Problems hat minderen Wert als der Weg, der gemeinsam durchlaufen wird, um sie zu finden. Es geht nicht darum, als erster und so schnell wie möglich die Lösung zu finden, sondern es gilt, sich auf wirkungsvollste Weise in der Anwendung einer Methode zu üben. »Was die Lösung des aufgegebenen Problems angeht, sie so leicht und so schnell wie möglich zu finden, dazu hält uns unsere Vernunft nur in zweiter, nicht in erster Linie an. Vielmehr und vor allem weist sie uns an, die Methode selbst, die uns die Einteilung nach Arten lehrt, hochzuschätzen, und über die Länge oder Kürze einer Rede nicht unwillig zu werden und sie eifrig weiter zu verfolgen, wenn sie nur den, der sie hört, erfinderischer macht.»(Politikos)

Als dialektische Übung entspricht der platonische Dialog ganz und gar einer geistigen Übung, und zwar aus zwei Gründen: Zunächst bewirkt er bei dem Gesprächspartner (und dem Leser) umauffällig, aber zuverlässig, eine Wandlung. Ein Dialog ist in der Tat nur dann möglich, wenn der Gesprächspartner wirklich ein Gespräch führen möchte, wenn er also tatsächlich die Wahrheit finden will, wenn er mit ganzer Seele das Gute erstrebt und damit einverstanden ist, sich den rationalen Anforderungen des Logos zu unterwerfen. Sein Glaubensbekenntnis soll dem des Sokrates entsprechen: »... unser Gespräch aber macht uns arbeitsam und zu Forschungen bereit, und weil ich an seine Wahrheit glaube, will ich mit dir untersuchen, was Tugend ist.« Die Übung in der Dialektik stellt in der Tat einen gemeinsamen Aufstieg in Richtung auf die Wahrheit und das Gute dar, »den jede Seele ersehnt«. Nach Ansicht Platons zieht andererseits jede dialektische Übung, gerade weil sie den Anforderungen des Logos unterworfen und weil sie eine Übung des reinen Denkens ist, die Seele vom sinnlich Wahrnehmbaren ah und ermöglicht es ihr, sich zum Guten zu bekehren: Sie ist ein Weg, der den Geist zum Guten führt.

...

Dank dieser Übungen müßte man Zugang zur Weisheit finden, zu einem völlig leidenschaftslosen, luziden Zustand, zur Kenntnis der eigenen Person und der Welt. Eben jenes Ideal der menschlichen Vollkommenheit dient aber in der Tat bei Platon, Aristoteles, bei den Epikureern und Stoikern dazu, den Zustand der göttlichen Vollkommenheit, also einen für den Menschen unerreichbaren Zustand, zu definieren. Die Weisheit stellt wirklich ein Ideal dar, dem man nachstrebt, ohne hoffen zu können, es jemals zu erreichen, außer vielleicht im Epikureismus. Der einzige Zustand, der normalerweise für den Menschen erreichbar ist, ist der der Philosophie, das heißt der Liebe zur Weisheit, des Fortschritts in Richtung auf die Weisheit. Aus diesem Grunde müssen die geistigen Übungen ständig und mit stets erneuter Anstrengung wiederholt werden.

Der Philosoph lebt so in einem Zwischenzustand: Er ist nicht weise, aber er ist auch nicht nicht-weise. Er wird deshalb ständig hin- und hergerissen zwischen seinem philosophischen und seinem nicht-philosophischen Leben, zwischen dem Bereich des Gewöhnlichen und Alltäglichen und dem Bereich des Bewußtseins und der Klarsichtigkeit. Ebenso wie das philosophische Leben ein Praktizieren der geistigen Übungen ist, ist es ein Sichlosreißen vom Alltagsleben: Es bedeutet Umkehr, radikale Änderung der Weise, die Dinge zu sehen, des Lebensstils, des Verhaltens. Bei den Kynikern, den Meistern in der askesis, stellte die Entscheidung, sein Leben der Philosophie zu weihen, einen vollständigen Bruch mit der profanen Umgebung dar, ähnlich dem Ablegen der Mönchsgelübde im Christentum. Der Bruch fand seinen Ausdruck in einer Weise zu leben, ja sogar sich zu kleiden, die dem gewöhnlichen Menschen gänzlich fremd war. Deshalb wird der Kynismus manchmal nicht als Philosophie im eigentlichen Sinne bezeichnet, sondern als Lebensweise. Aber auch alle anderen Philosophenschulen leiteten ihre Schüler zu einer neuen Lebensweise an, wenn auch in gemäßigterer Form. Die Praxis der geistigen Übungen brachte eine völlige Umkehrung der herkömmlichen Wertvorstellungen mit sich; man verzichtete auf falsche Werte, wie Reichtümer, Ehren, Lust, um sich den wahren Werten, wie Tugend, Kontemplation, einfachem Leben und einfacher Freude am Dasein, zuzuwenden. Dieser scharfe Gegensatz erklärte natürlich die Reaktion der Nichtphilosophen: Sie reichte von Spott — bei den Komödiendichtern finden wir hiervon Spuren — bis zu erklärter Feindseligkeit, die sogar so weit ging, den Tod des Sokrates heraufzubeschwören.

Man muß sich die Tiefe und Reichweite der Erschütterung vor Augen halten, die bei den einzelnen das Losreißen von ihren Gewohnheiten und gesellschaftlichen Vorurteilen, die radikale Umstellung ihrer Lebensweise, der grundlegende Wandel ihres Weltverständnisses und die neue kosmische und »physikalische« (d. h. von der Allnatur ausgehende) Perspektive auslöste, die dem gemeinen Menschenverstand als phantastisch und unsinnig erscheinen mochten. Sich kontinuierlich auf solchen Höhen zu halten, war unmöglich. Diese Umkehr mußte ständig neu erworben werden. Wahrscheinlich dieser Schwierigkeit wegen erklärte der Philosoph Sallust, von dem Damaskios in seinem Leben des Isidoros< spricht, daß Philosophieren für die Menschen unmöglich sei.Er wollte wohl damit ausdrücken, daß die Philosophen nicht dazu fähig seien, ihr ganzes Leben lang in jedem Augenblick Philosophen zu bleiben, sondern daß sie, ohne auf die Bezeichnung »Philosoph« zu verzichten, in die Gewohnheiten des Alltagslebens zurückfielen. Die Skeptiker übrigens weigerten sich ausdrücklich, philosophisch zu leben, sie entschieden sich wissentlich für ein »Leben wie jedermann«'" (aber nach einem Umweg über die Philosophie, der immerhin so groß war, daß man Mühe hat zu glauben, daß ihr» alltägliches Leben« wirklich so »alltäglich« war, wie sie es glauben machen wollten)

Die wahre Philosophie ist also in der Antike geistige Übung. Die philosophischen Theorien werden entweder ausdrücklich in den Dienst der Praktik der geistigen Übungen gestellt, wie es im Stoizismus und Epikureismus der Fall ist, oder aber sie werden zu Gegenständen intellektueller Übungen, zu einer Betätigung des kontemplativen Lebens, die selbst schließlich nichts anderes ist als eine geistige Übung.

Bildung in Not (Rudolf Rehn)

Rudolf Rehn u. Christina Schües (Hg.), Bildungsphilosophie. Grundlagen – Methoden – Perspektiven, Freiburg/Br. 2008

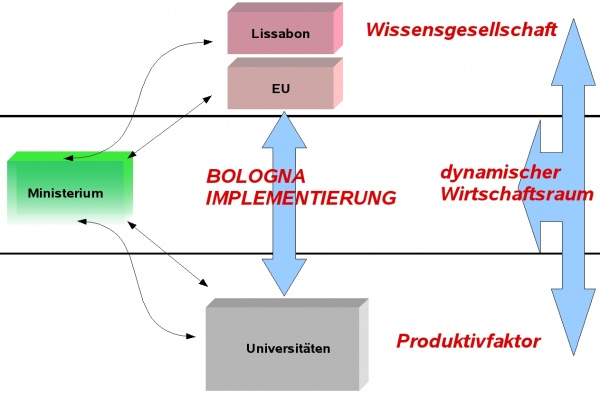

Durch den Bologna-Prozess sind, was die Hochschulen angeht, die Verfechter einer durchgängigen Ökonomisierung des Bildungsbereichs einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die im Rahmen dieses Prozesses europaweit geplanten bzw. schon eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge sind weitgehend unter marktstrategischen Gesichtspunkten konzipiert worden: Größere Effizienz durch Verkürzung der Studienzeit und Konzentration auf die Vermittlung eines berufsnahen Basiswissens (Kompetenzen!), Leistungssteigerung durch Ausleseverfahren (Stichwort: Wettbewerb) und permanente Leistungskontrollen (Evaluationen). Nimmt man noch hinzu, dass die Wahlmöglichkeiten der Studierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge gegen Null tendieren, weil das, was zu lernen ist, weitgehend vorgeschrieben wird, dann leuchtet unmittelbar ein, dass Bachelor und Master in der Tat einen radikalen Bruch mit dem bedeuten, was man bisher unter einem akademischen Studium verstanden hat, nämlich ein im Rahmen des Möglichen selbstbestimmtes, freies Lernen, das sich an Sachproblemen orientierte und nicht an den Erfordernissen des Marktes. In diesem Sinne handelt es sich bei Bachelor und Master gar nicht mehr um akademische, auf Bildung zielende Studiengänge, sondern um auf Ausbildung abhebende Studiengänge, deren Ziel es ist, die Studierenden auf die Erfordernisse des Marktes vorzubereiten. Das mag unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit oder beruflichen Verwertbarkeit von Bildung Sinn machen, doch stellt sich die Frage, ob durch die einseitige Betonung der ökonomischen Seite der Bildung und die Bindung von Bildungsprozessen an die Regeln des Marktes nicht verfehlt wird, was Bildung eigentlich ist und was sie für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft im Ganzen zu leisten vermag.

...

Der Blick zurück auf die Auseinandersetzung zwischen Platon und der Sophistik über das richtige Bildungskonzept zeigt, dass der aktuelle Streit um die richtige Bildungspolitik eine lange Geschichte hat. Damals wie heute geht es um die Frage, ob Bildung sich an den Gesetzen des Marktes zur orientieren hat, ob also, wie es Ulrich Hommel in der Süddeutschen Zeitung vom 18. Juli 2006 formulierte, die Studieninhalte »kontinuierlich an den Anforderungen des Arbeitsmarktes gespiegelt« und Bildungsinhalte zu einem »fachbezogenen Werkzeugkasten« werden müssen, oder ob Bildung, wie Platon es meinte, die Aufgabe hat, die Unwissenheit (amathia), »die Wurzel alles Schlechten« zu beseitigen durch einen Prozess, in dem das Denken gelernt und die Urteilsfähigkeit gestärkt wird. In diesem Sinne wäre Bildung kein Marktinstrument, das auf Wettbewerb und Auslese, auf permanente Qualitäts- und Leistungskontrollen setzt, sondern ein Raum der Muße, in dem ohne die (äußeren) Zwänge des Marktes gelernt und geforscht werden und in dem sich ein Denken entfalten kann, das sich offen, spontan, neugierig, ernsthaft, aber auch spielerisch mit dem auseinandersetzt, was das Glück der Menschen befördert.

Doch Platons Idee einer ganzheitlichen, selbstbestimmten und durch Muße gekennzeichneten Bildung steht quer zu den vorherrschenden Tendenzen in der gegenwärtigen Bildungspolitik, die Ausbildung, statt Bildung will, auf eine praktische, berufsnahe und marktorientierte Erziehung setzt, verkürzte Bildungs- und Erziehungsgänge anstrebt, Bildung in vielen Bereichen privatisiert, Studiengebühren einführt und Wissen auf »Fakten«-Wissen reduziert.

Die heutige Bildungspolitik ist also sophistisch geprägt, Bildung geschrumpft auf das, was schnell, sozusagen kurz und bündig erlernbar und in der Praxis anwendbar ist, eine Sparversion von Bildung, die in eine Zeit passt, die keine Zeit mehr hat. In dieser Situation ist es umso dringlicher, an Platon zu erinnern und an dessen Warnung, dass eine schnelle Bildung, eine Bildung ohne Muße am Ende nur ein Heer von Ungebildeten hervorbringt.

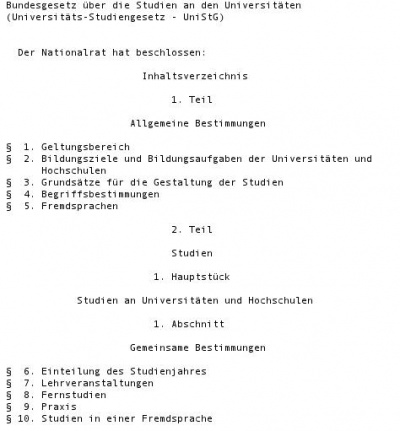

Anmerkungen zur Bologna-Reform (bpb)

Die alte Regelung

Recht und Billig

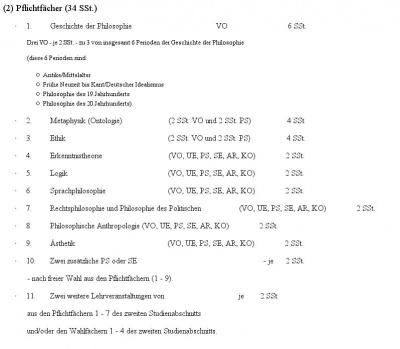

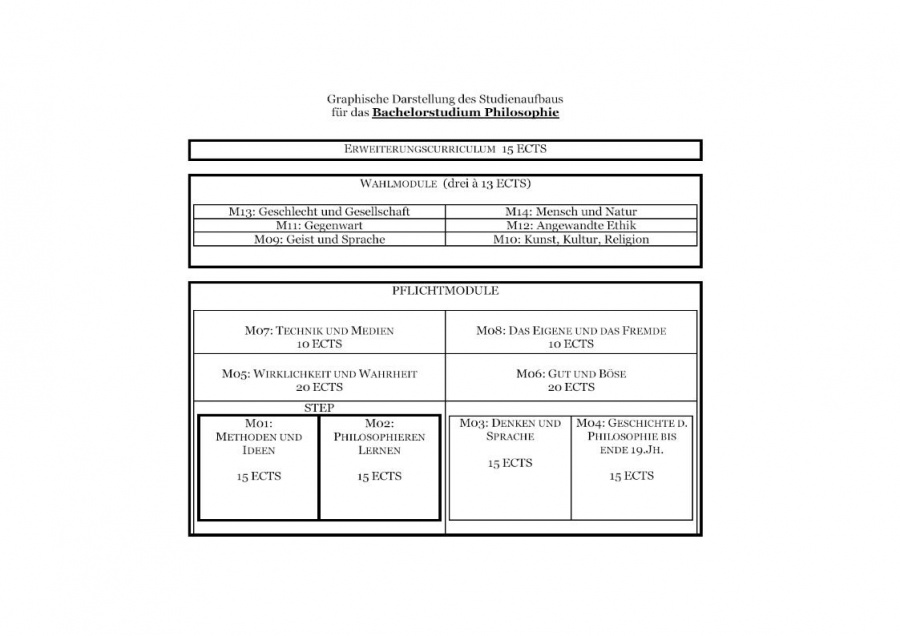

Modulstruktur

zurück zu Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)