Lacan: Analyse und Wahrheit

Vorbemerkung

Lacan spricht in der XI. Sitzung vom Unbewussten als einer Reuse.

Das gibt Anlass, sich Lacans Überlegungen zum Status des Unbewussten in der II. Sitzung desselben Seminars anzusehen.

Lacan sagt dort Folgendes:

1) Das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache.

Das ist ein Satz, der in jeder Mittelklasse-Lacaneinführung steht wie Elisabeth Schäfer zuletzt zu Recht bemerkt hat. Das ist aber auch ein Satz, der keineswegs so selbstverständlich ist, wie er gerne genommen wird. Was bedeutet der Hinweis auf die Sprache in Kombination mit dem Hinweis auf eine Struktur? Wie sollen wir Freuds Bemerkungen zum Unbewussten als einem Terrain der Sachvorstellungen in Verbindung bringen mit Lacans Annahme, dass sich eine Sprache vor allem aus Signifikanten zusammensetzt, aus Lauten also, die bei Freud auf die Seite der Wortvorstellungen gehören und nicht auf die Seite der Sachvorstellungen. Jean Laplanche hat Lacans Diktum zu modifizieren versucht, indem er etwa 1979 sagt: Das Unbewusste ist Wie-eine-Sprache, aber nicht strukturiert (vgl. Hock 2001, 209).

Hans-Dieter Gondek macht auf ein Übersetzungsproblem aufmerksam: "L'inconscient est structuré comme un langage" kann verschieden übersetzt werden. Das "comme" kann "wie" oder "als" heißen. Das Unbewusste, als eine Sprache betrachtet, ist strukturiert. Damit wäre weniger eine ontologische Behauptung impliziert als eine methodische Betrachtung. Dazu passt eine Beschreibung des Unbewussten und die Rolle des Signifikanten in dieser Beschreibung, die Lacan in der XI. Sitzung macht: "Ohne Zweifel heißt das für unsere Absichten, daß wir das Unbewußte einschränken auf seine schmalste Plattform, wie man sagen könnte. Durch den Bezug auf diesen Scheidepunkt haben wir jedoch die Möglichkeit, Irrtümer, die mit jeder Substantifizierung einhergehen, zu vermeiden" (Lacan 1987, 145).

2) Das Unbewusste ist ein dynamischer Begriff.

Ohne Bezug zu Freuds dynamischem Begriff des Unbewussten betont Lacan hier, dass es sich beim Unbewussten um etwas handelt, das mit Kraft zu tun hat. Und das genügt ihm nicht. Wichtig sei die Ursache und ihr Zusammenhang mit dem Unbewussten. Erläuternd fügt Lacan hinzu, dass bei einer Ursache stets Unbestimmtes, Antibegriffliches im Spiel sei. Es gibt ein Loch und im Raum dazwischen oszilliert etwas (vgl. Lacan 1987, 28). Das ist eine ungewöhnliche Verwendung des Ausdrucks „Ursache“, denn gegenwärtig wird unter Ursache (im Gefolge einer häufigen Reduktion von "Ursache" auf "Materialursache" im Aristotelischen Sinn) viel mehr etwas Handgreifliches, Identifizierbares, zumindest klar Beschreibbares verstanden. Für manche entsteht der Eindruck, als wolle Lacan den Begriff der Ursache als Schein seiner Selbst im naturwissenschaftlichen Sinn (Gondek 2005, 515) verwenden.

3) Das Ubw ist dort anzusiedeln, wo es zwischen der Ursache und dem, was die Ursache bewirkt, hapert.

4) Das Ubw verweist auf die Kluft, über die die Neurose mit dem Realen verbunden ist.

Diese beiden Zuschreibungen betonen eine Diskontinuität, einen Bruch, Riss. Damit richten sie sich gegen eine Totalität, der Ganzheit. Lacan wendet sich immer wieder gegen Bewegungen, die auf eine Vereinheitlichung hinauslaufen. Es gilt, den Bruch zu ertragen. Denn das Symbolische verdankt sich selbst dem Bruch. Die Kluft nennt Lacan eine vorontologische, was bedeutet, dass das Unbewusste weder mit Sein, noch mit Nichtsein, sondern mit dem Nichtrealisierten zu tun hat. Das Ubw hängt mit Nichtrealisiertem zusammen. Es lässt sich nicht eingliedern in eine Ontologie. Wünsche gelten seit Aristoteles als nicht wahrheitsfähig, denn sie passen weder in das Sein noch in das Nicht-Sein (Gondek 2005, 521).

5) Das Ubw hält sich im Wartestand des Ungeborenen auf in einer Beziehung, wie sie die Engelmacherin zum Vorhimmel unterhält.

6) Das Ubw ist ein Reich von Larven.

Diese Dimension des Unbewussten ist eine gefährliche. Das betont Lacan. Daran rührt keiner ohne Gefahr. Und diese Dimension wurde vergessen, was Freud Lacan zufolge vorhergesehen hat und was die Analytiker der zweiten und dritten Generation dann doch bewerkstelligt haben mittels einer Psychologisierung der Psychoanalyse, wodurch die Kluft zugenäht wurde.

Gegenüber all diesen Ansätzen über das Unbewusste steht bei Lacan eine, die Gondek als die ethische bezeichnet. Sie drückt sich in dem Satz „Das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen“ aus. Ethik statt Ontologie. Es ist dabei nicht gemeint, dass die Rede des Anderen mit dem Unbewusste gleichzusetzen sei, sondern dass sich das Unbewusste nur im Diskurs des Anderen verwirklichen kann, dort gleichsam ankommen muss, um zu existieren. Der große Andere muss als Funktion im Sprechen integriert sein, damit wir es mit so etwas wie dem Unbewussten zu tun bekommen.

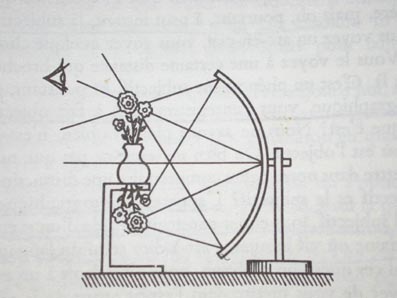

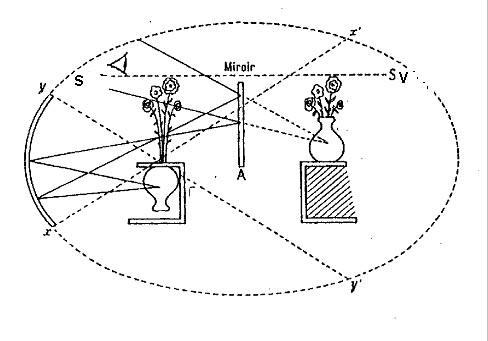

Die folgende Skizze des Experimentes von Bouasse bildet den Hintergrund von Lacans Schema aus der Antwort an Daniel Lagache.

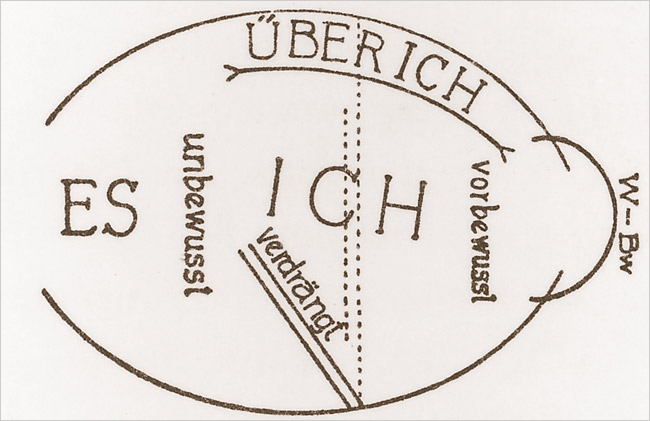

Auf das folgende Schema von Freud bezieht sich Lacan in seiner Antwort an Guy Rosolato.

Lit.:

Hock, Udo (2001): Lacan-Laplanche: Zur Geschichte einer Kontroverse, in: Gondek, Hans-Dieter / Roger Hofmann / Hans-Martin Lohmann (Hg.): Jacques Lacan. Wege zu seinem Werk, Stuttgart: Klett-Cotta, 203-235.

Gondek, Hans-Dieter (2005). Jacques Lacan: Von der sprachlichen zur ethischen Verfasstheit des Unbewussten, in: Buchholz, Michael B. / Günter Gödde (Hg.), Macht und Dynamik des Unbewussten. Auseinandersetzungen in Philosophie, Medizin und Psychoanalyse Band I, Gießen: Psychosozial Verlag, 501-527.