Illustrationen

Klarheit ohne Distinktion

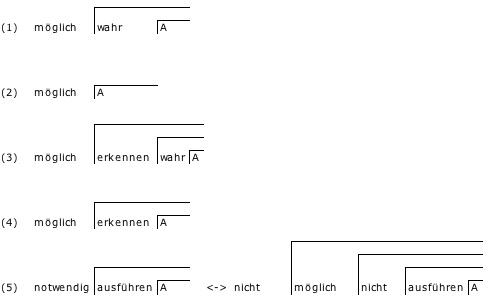

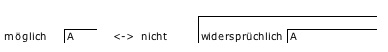

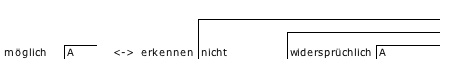

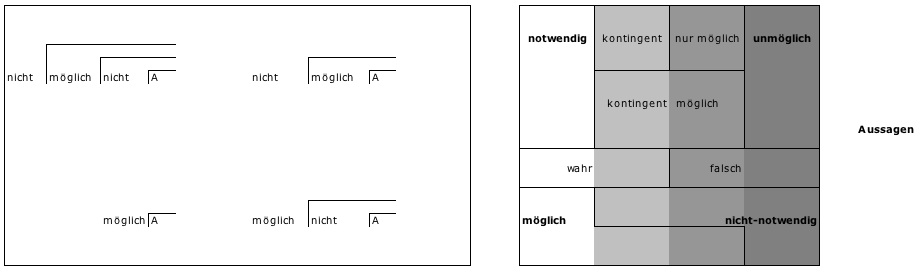

In einem kurzen Essay aus dem Jahr 1684, das als Meditation Über das Wissen, die Wahrheit und die Ideen auftritt, adressiert Leibniz seine Opposition an Descartes’ Versuch, Subjekt und Bewusstsein von ihrem Weltbezug zu lösen, indem er im Gegensatz zu Descartes erklärt, es treffe eben nicht zu, dass Klarheit und Distinktion analytisch miteinander verbunden seien. Oder, de negativo formuliert: es gibt keine Evidenz, mithin keine Distinktion, die nicht auf die Zahl rückführbar ist. Wenn es nun aber keine Distinktion gibt, die nicht auf die Zahl zurückzuführen ist, dann ist die simple, unmerkliche Perzeption umgekehrt nicht distinktiv. So kann ich beispielsweise eine Farbe auf vollkommen klare Weise sehen, ohne im Mindesten ihre chromatische Intensität numerisch zu kennen – worin ihre quantitative Distinktion liegt. Was klar ist, ist also nicht notwendig distinkt, jedenfalls nicht mit derselben numerischen Exaktheit. Dagegen kann immer noch distinkt sein, was gegenwärtig gar nicht perzipiert wird. Es gibt also im Gegensatz zur Zahl, die dem Intellekt in all ihren Merkmalen gegeben sein kann, eine vage Perzeption, die nichtsdestotrotz klar ist.“Übrigens gibt es gar viele Anzeichen“ schreibt Leibniz in der Vorrede zum Nouveaux essais sur l’entendement humain, „aus denen wir schließen müssen, dass es in jedem Augenblicke in unserem Innern eine unendliche Menge von Perzeptionen gibt, die aber nicht von Apperteption und Reflexion begleitet sind, sondern lediglich Veräünderungen in der Seele selbst darstellen, deren wir uns nicht bewusst werden, weil diese Eindrücke entweder zu schwach und zu zahlreich oder zu gleichförmig sind, so dass sie im Einzelnen keine hinreichenden Unterscheidungsmerkmale aufweisen“. Die unmerklichen Perzeptionen führen stets durch einen mittleren Zustand hindurch vom Kleinen zum Großen und viceversa. Dies führt Leibniz später zum Gesetz der Kontinuität.

Beispiel: Um ein aus blauen und gelben Farbkörnern gemischtes Pulver als grün wahrnehmen zu können, ist es – nicht möglich, sondern – notwendig, die blauen und gelben Pigmente nicht als solche zu erfassen. So wie es etwa ein Rechner tun würde. Dieser könnte problemlos die chromatische Intensität numerisch exakt erfassen und wiedergeben. Nach nur wenigen Sekunden der Berechnung könnte er feststellen, aus wieviel gelben und blauen Körnern sich das Pulver zusammensetzt. Wir hingegen nehmen das Pulver durch die klare aber nicht distinkte Perzeption, aufgrund der wir die einzelnen Pigmentkörner nicht unterscheiden können, als grün wahr.

Beispiel 2: Um das Rauschen des Meeres zu hören ist es notwendig, die einzelnen Wogen nicht zu unterscheiden, et cetera.

Mit anderen Worten lassen wir uns außerhalb des Spektrums dessen, was als evident verhandelt werden kann, zunächst von dieser nicht distinktiven, oder eben vagen Perzeption leiten. Wenn nun auch etwas nicht vollständig evidentes gegenwärtig ist – zum Beispiel eben eine vage, verworrene oder gar obskure Perzeption, oder eine klare aber konfuse, also nicht distinkte Perzeption –, dann kommt der Ästhetik als Wissenschaft der Wahrnehmung eine ontologisch bedeutende Aufgabe zu, währenddessen sie zugleich von der Grundlegung der Evidenz befreit wird, die den exakten Wissenschaften zukommt. Betrachten wir Leibniz’ Uhrenbeispiel aus dieser Perspektive.

Beispiel: Wenige von uns wären imstande eine Uhr zu konstruieren, oder auch nur den Mechanismus einer Uhr zu erklären. Und doch sind fast alle imstande eine Uhr zu benützen. Qualität, Existenz und Vagheit vereinigen sich hier, um den Gegensatz zwischen einer klaren und distinkten Erkenntnis und der gänzlichen Unmöglichkeit von Erkenntnis überhaupt zu reduzieren. Mit anderen Worten, wir lassen uns von der Form leiten. Dennoch können wir uns nicht, wie Leibniz sagt, damit zufriedengeben zu glauben, die Uhr habe eine stundenzeigende Qualität, die aus ihrer Form folgt. Es ist noch ein anderes Wissen nötig. Die Scholastiker haben nach Leibniz weit gefehlt, als sie glaubten es genüge Formen und Qualitäten einzuführen, um die Beschaffenheit von Körpern zu erklären, ohne deren Wirksamkeit zu untersuchen. „Das ist nicht anders, als wenn man sich bei einer Uhr damit zufrieden gäbe, dass man sagte, sie habe eine stundenzeigende Qualität, ohne in Betracht zu ziehen, worin eben diese besteht. Dem Käufer der Uhr mag dies genügen, vorausgesetzt, dass er ihre Instandhaltung einem anderen überlässt“.

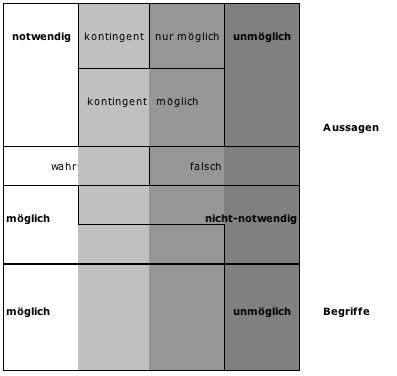

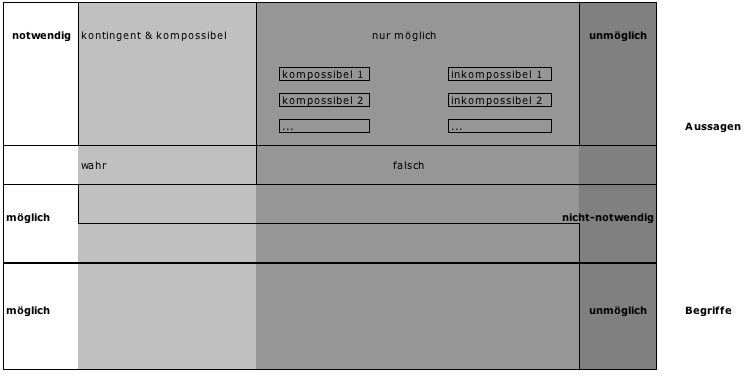

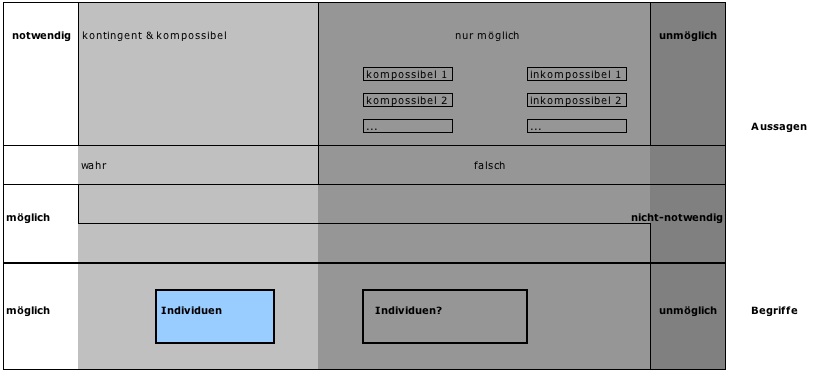

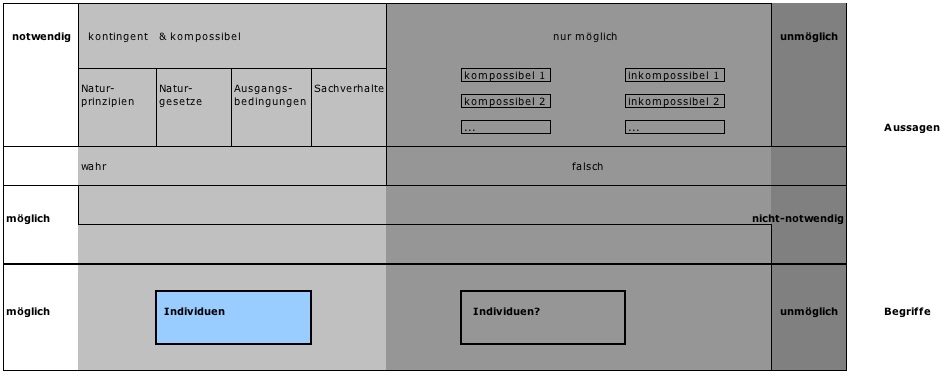

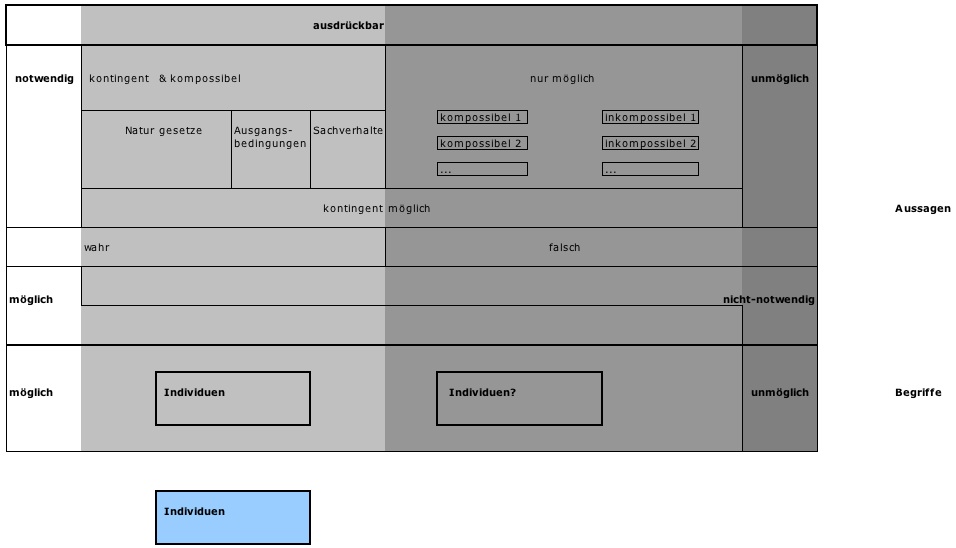

Wir sind mit anderen Worten in der Lage, Uhren genau so verwenden, wie wir in fast allen unseren Handlungen nunmal als Empiriker vorgehen, indem wir uns von der Form leiten lassen und uns an Beispielen orientieren [Metaphysische Abhandlung §26]. Dagegen verlangt die Logik (mithin die exakten Wissenschaften), außer Klarheit auch Distinktion. Vor allem, weil sie die Einführung der Zeit, und mit ihr des Ziels, nicht verträgt. Ein Problem, dem Leibniz sich stellte, indem er den Augenblick nicht länger als Anwesenheit verhandelte, und welches Kripke über die Einführung der möglichen Welten zu lösen sucht.