Best-Practice-Strategien - eine Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

(→Literatur) |

(→Einleitung) |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| + | |||

==Einleitung== | ==Einleitung== | ||

Diese Wiki-Seite soll einen Überblick über Best Practice Strategien geben. Dazu wird zunächst erklärt, was Best Practice ist. Schließlich wird erläutert, wie Best Practice Strategien eingesetzt werden können und welche Grenzen sie aufweisen bzw. welche Fehler gemacht werden können. Zum Schluss wird ein konkretes Best Practice Beispiel vorgestellt. | Diese Wiki-Seite soll einen Überblick über Best Practice Strategien geben. Dazu wird zunächst erklärt, was Best Practice ist. Schließlich wird erläutert, wie Best Practice Strategien eingesetzt werden können und welche Grenzen sie aufweisen bzw. welche Fehler gemacht werden können. Zum Schluss wird ein konkretes Best Practice Beispiel vorgestellt. | ||

| − | |||

==Was ist Best Practice?== | ==Was ist Best Practice?== | ||

Version vom 21. Mai 2006, 20:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Was ist Best Practice?

- 3 Die Ursprünge von Best Practice in den USA

- 4 Best Practice orientierte Lernstrategien

- 4.1 Daten- und Informationslernen (Erfolgsberichte, Datenbanken)

- 4.2 Wissenslernen (Experteninterviews, Projektdokumentationen, Kennzahlenvergleiche)

- 4.3 Kommunikationslernen (Benchmarking)

- 4.4 Die Möglichkeiten von unterschiedlichen Best Practice Lernstrategien

- 4.5 Ein Weiterentwicklungsvorschlag für Best Practice orientierte Lernstrategien

- 4.6 Resümee

- 5 Best Practice Fehler

- 6 Best Practice im erziehungswissenschaftlichen Bereich

- 7 Best Practice Beispiel: Das Projekt Web-Places

- 8 Literatur

Einleitung

Diese Wiki-Seite soll einen Überblick über Best Practice Strategien geben. Dazu wird zunächst erklärt, was Best Practice ist. Schließlich wird erläutert, wie Best Practice Strategien eingesetzt werden können und welche Grenzen sie aufweisen bzw. welche Fehler gemacht werden können. Zum Schluss wird ein konkretes Best Practice Beispiel vorgestellt.

Was ist Best Practice?

Der Begriff Best Practice wird frei übersetzt als beste Praxis, beste Methode, bestes Verfahren und stammt aus der angloamerikanischen Betriebswirtschaft. Mit Best Practice ist gemeint, dass ein Unternehmen über bewährte und kostengünstige Technologien, Techniken und Managementverfahren verfügt, die es zu einem Musterbetrieb machen. Best Practice steht als Ergebnis am Ende eines Verfahrens. Um von Best Practice sprechen zu können, ist ein Messverfahren notwendig wie etwa das Benchmarking (siehe Practice orientierte Lernstrategien), in dem sich mehrere vergleichbare Unternehmen austauschen, um den oder die Besten dieser Gruppe herauszufinden (vgl. Wikipedia).

Vorhandene Erfahrungen erfolgreicher Organisationen (oft auch Konkurrenten) werden systematisiert, unterschiedliche Lösungen verglichen und anhand betrieblicher Ziele bewertet. Auf dieser Grundlage wird festgelegt, welche Gestaltungen und Verfahrensweisen am besten zur Zielerreichung beitragen. Dabei sind keine theoretischen Konzepte, sondern nachweisbar erfolgreiche Praxis gefragt (vgl. Olev-Lexikon).

Mit der Orientierung an Best Practice wollen die schwächeren Unternehmen die eigenen Dienstleistungen, Produkte, Projekte, Technologien und Techniken mit jenen der anderen vergleichen, bewerten und gegebenenfalls durch neue Zielsetzungen verbessern. Um den kompletten Erfolg zu sichern, ist es jedoch zwingende Voraussetzung, die im Best Practice Unternehmen vorhandene Struktur der Prozesse auch vollständig zu übertragen. Daran scheitern oft halbherzig vorgenommene Veränderungen (vgl. Wikipedia).

Best Practice Kriterien

Kriterien dafür, dass das beobachtete Beispiel auf andere Organisationen/Organisationsbereiche übertragbar ist, sollten sein:

nachhaltig erfolgreich (d.h. über einen längeren Zeitraum),

messbare Ergebnisse,

innovativ,

anerkannte positive Wirkungen,

wiederholbar, ggf. mit geringen Änderungen,

in einem ausreichend großen Einsatzbereich,

nicht durch (regionale oder andere) Besonderheiten bedingt.

Es besteht die Gefahr von Anwendungsfehlern, wenn die Bedingungen, unter denen diese Instrumente erfolgreich gewesen sind, nicht erkannt oder beachtet worden sind (siehe Best Practice Fehler). Deshalb sind die genannten Kriterien wichtig, um vorschnelle Schlüsse aus Vergleichen zu vermeiden.

Quelle: Online-Verwaltungslexikon: [1]

Good Practice

Hilfreich kann es sein, darauf zu verzichten, die beste Lösung zu suchen, und sich mit Good Practice zufrieden zu geben. Dies bedeutet, punktuelle Maßnahmen zu realisieren, die den Unternehmenserfolg in Teilgebieten deutlich verbessern und einen radikalen Umbau mit dem Verzicht auf das Anstreben einer Spitzenleistung um jeden Preis verbinden.

Nähere Informationen unter: [2]

Die Ursprünge von Best Practice in den USA

Denise McKeon, Erziehungswissenschaftlerin an der George Washington University, geht davon aus, dass der Begriff Best Practice ein ursprünglicher Gedanke aus den Berufen Medizin und Jus ist. Begriffe wie Good Practice und Best Practice werden hier täglich verwendet, um solide, ehrbare Arbeit auf dem neuesten Stand zu beschreiben (vgl. McKeon 1998, S.493).

Das Konzept Best Practice ist in den USA historisch an den Bereich der Landwirtschaft gebunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in den USA erstmals wissenschaftsbasierte Informationen an Landwirte verbreitet, die ihnen helfen sollten, ihre Produktion zu verbessern. Ein aus diesem Wissenschaftsbereich stammender Akademiker wurde eingesetzt, um die Neuheiten in der Region zu verbreiten. Außerdem sollten die Forschungsergebnisse in einer Form veröffentlicht werden, die für die Landwirte nützlich ist. Alle Teilnehmer des Forschungs-/Übertragungsprozesses sollten zusammenarbeiten, nützliches Wissen zu produzieren und zu verbreiten, damit dieses von den Landwirten übernommen werden kann (vgl. McKeon 1998, S.494f).

Best Practice orientierte Lernstrategien

Hubert Bratl, Ernst Miglbauer und Michaela Trippl gehen davon aus, dass die EU-Integration einen Boom an Best Practice Projekten ausgelöst hat und dass dieser vom Wunsch getragen wird, rasch und effizient von den als besonders erfolgreich gehandelten Beispielen zu lernen und die eigene Performance zu verbessern, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.4).

Best Practice-Lernen ist als eine spezielle Lernform bzw. Lernstrategie zu verstehen, die man am einfachsten als Imitationslernen von hervorragenden Beispielen bezeichnen kann. (Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.8)

Es geht dabei also nicht um die Erzeugung von neuem Wissen, sondern darum, die Erfahrung und das Wissen erfolgreicher Unternehmen zu übernehmen und bei sich einzusetzen.

Es werden drei Typen von Best Practice orientierten Lernstrategien unterschieden:

Daten- und Informationslernen (Erfolgsberichte, Datenbanken)

Die einfachsten und unaufwändigsten Best Practice Strategien setzen auf Broschüren, Berichte, Exkursionsfahrten, Datenbanken etc. Dabei entstehen hauptsächlich viele Daten, aber nur wenig verwendbare und anregende Information. Damit können zwar Aufmerksamkeit und Interesse erzeugt werden, anspruchsvollere Lernprozesse jedoch durch den schwachen Informationsgehalt kaum ausgelöst und auf keinen Fall angeleitet werden (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.64f.).

Wissenslernen (Experteninterviews, Projektdokumentationen, Kennzahlenvergleiche)

Best Practice Strategien, die auf Expertenbefragungen und Projektberichten bauen, eignen sich für relativ einfache Maßnahmen wie beispielsweise die Einführung neuer Maschinen. Aus Expertenberichten und Dokumentationen können zwar relevante Informationen gewonnen werden, schwieriger ist es jedoch, das relevante Wissen für die neue Gestaltung der eigenen Praxis abzuleiten. Best Practice Strategien auf diesem Niveau können zwar effizientes Lernen anregen, sind jedoch mit einem großen Lernrisiko verbunden, weil auf begleitende Kommunikationsprozesse verzichtet wird. Komplexere Lernanforderungen, bei denen es um Veränderung von Prozessen, Strategien, Einstellungen, etc. geht, sind ohne begleitende Lernkommunikationsprozesse kaum möglich (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.66f.).

Kommunikationslernen (Benchmarking)

Die Benchmarking-Methode stellt die am höchsten entwickelte und meist verwendete Best Practice Methode dar. Benchmarking ist das Streben eines Unternehmens nach Verbesserung seiner Leistungen. Es beruht auf der systematischen Analyse und Bewertung der eigenen Leistungen im Vergleich zu anderen, wobei man sich an den jeweiligen Bestleistungen orientiert.

Es gibt unterschiedliche Benchmarking-Methoden. Bratl, Miglbauer und Trippl beziehen sich vor allem auf die ABIC-Methode:

Eine Organisation identifiziert einen Prozess als Schwachstelle, die es zu verbessern gilt. Deshalb plant sie ein Benchmarking-Projekt. In einer ersten Phase wird der eigene Prozess genau analysiert. Nachdem bekannt ist, was verglichen werden soll, werden mögliche Partner für das Benchmarking gesucht. Sind die Partner identifiziert, wird zuerst der Gesamtzustand der Organisationen anhand von Kennzahlen verglichen. Damit können generelle Aussagen zum Leistungsniveau der Benchmarking-Partner gemacht werden, was bei der Identifikation von Verbesserungsmaßnahmen hilfreich ist. Beim Prozess-Benchmarking selbst untersuchen alle Teilnehmer am Benchmarking-Projekt ihren entsprechenden Prozess. Gemeinsam mit den Partnern werden die Prozesse besprochen und jede Organisation identifiziert für sich die passenden Verbesserungsmaßnahmen. Um nachhaltigen Erfolg aus den Erkenntnissen des Benchmarking zu erzielen, ist es notwendig, die Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen gründlich zu planen, bevor mit der Implementierung begonnen wird. Ein Benchmarking-Projekt nach der beschriebenen ABIC Methodik dauert insgesamt drei bis fünf Monate. (Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.71)

Eine besondere Stärke des Benchmarking ist, dass es ergebnisorientiert ist und die Messbarkeit von erzielten Veränderungen einfordert. Ein Problem dabei ist, das es das Eigenleben von Betrieben oder Abteilungen zu wenig beachtet (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.72f.).

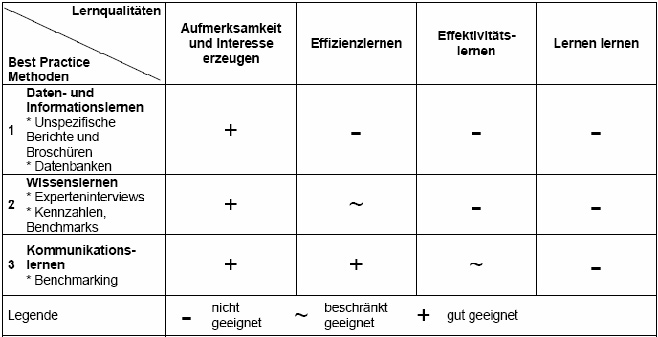

Die Möglichkeiten von unterschiedlichen Best Practice Lernstrategien

Quelle: Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.74.

Beim Effizienzlernen geht es dem System vor allem um eine effizientere Abwicklung seiner Operationen. Für eine Realisierung dieser Lernschritte beobachtet und kommuniziert ein System sein operatives Wirken und versucht, dieses effizienter zu gestalten und Fehler auszumerzen. Handlungsketten, Arbeitsabläufe etc. sollen verbessert und effizienter gestaltet werden.

Beim Effektivitätslernen beobachtet ein System sein inneres Zusammenspiel und seine Problemlösungsmuster. Dafür muss ein System reflexiv aus sich heraustreten können. Es geht dabei stärker um die Effektivität des Systems, also um die Frage, ob die richtigen Dinge getan werden und ob mit aktuellen Strategien und Handlungsmustern die Probleme auch passend gelöst werden können. Das System erhält dadurch die Möglichkeit, auch radikale Lernschritte anzudenken und unter Umständen auch zu realisieren sowie Regeln, Deutungsmuster und Strategien zu verändern.

Ein weiterer qualitativer Sprung kann durch das Lernen lernen vollzogen werden, und zwar wenn es den Akteuren des Systems gelingt, die Art und Weise ihres Lernens zu beobachten und zu problematisieren. In der Veränderung und Verbesserung von Lernprozessen liegen besondere Möglichkeiten verborgen. Es verbessert sozusagen die Ansatzpunkte für das Lernen in der Organisation und bezieht sich vor allem auf den eingespielten inneren Lernprozess und das Zusammenspiel der funktionalen Systembereiche. Lernen lernen problematisiert die Intelligenz und Kreativität des Systems und besitzt durch die Realisierung von neuen Partnerschaften große Möglichkeiten zur Eröffnung von neuen Freiheitsgraden und Entwicklungsräumen für das System (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.44f.).

Ein Weiterentwicklungsvorschlag für Best Practice orientierte Lernstrategien

Bratl, Miglbauer und Trippl stellen einen Veränderungsvorschlag von Best Practice orientierte Lernstrategien vor, der sich an der Systemtheorie orientiert. Dieser wird exemplarisch anhand eines Benchmarking-Prozesses für den österreichischen Biolebensmittel-Cluster vorgestellt. Clusterstrategien setzen auf die Optimierung des Zusammenspiels der relevanten Systempartner und können daher Kooperationspotenziale besonders gut mobilisieren (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.75f.).

Der Benchmarking-Prozess verläuft in 11 Phasen:

Phase 1: Systemkommunikation stärken und mögliches Systemniveau ausschöpfen.

Beim Biolebensmittel-Cluster Austria wurden dafür drei Methoden eingesetzt:

1) Vorbereitende Analyse vorhandener Materialien und Studien

2) Erstellung einer Clusterkarte

3) Zirkuläre Experten- und Akteursinterviews

Phase 2: Problem- und Chancenbewusstsein ausbauen und shared visions klären

Phase 3: Lerninhalte definieren und Beobachtungen aktivieren und strukturieren

Phase 4: Best Practice Beispielgeber und Lernpartner auswählen

Phase 5: Aushandlung und Definition des Lernprozesses

Phase 6: Kennenlernen des Systems im Kontext

Phase 7: Etablierung des Lernsystems und Sicherung von Perspektiven, welche die Systeme selbst nur schwer aufbringen können

Phase 8: Lernprozesse und Lösungsplanungen im Lernsystem

Phase 9: Lösungsimplementierung

Phase 10: Evaluierung des Lernprozesses im lernenden System

Phase 11: Evaluierung des Lernprozesses im Lernsystem

Nähere Informationen unter: Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.77-90 ([3])

Resümee

Best Practice Strategien haben eine hohe Bedeutung beim Lernen von Systemen, weil es dabei sehr oft nur um die Übernahme von bewährten Techniken und Strategien eines anderen in das eigene Unternehmen geht und können bei nicht zu komplexen Aufgabenstellungen auch passend eingesetzt werden. Insbesondere wenn Abläufe und Prozesse effizienter gestaltet werden sollen, sind Best Practice Methoden sehr gut einsetzbar. Jedoch gibt es auch Grenzen bei den bisher praktizierten Best Practice Strategien und diese werden dann erreicht, wenn es um komplexere Lernherausforderungen geht. Als empirisch und theoretische bestätigte Gründe für das Scheitern bei komplexen Lernherausforderungen gelten, dass einerseits die Ursachen für die erfolgreiche Entwicklung nicht genannt werden können und andererseits hochkomplexe Entwicklungsstrategien nicht mehr längerfristig geplant und adäquat gesteuert werden können. Lösungsstrategien können deshalb nicht mehr einfach übernommen werden, sondern bedürfen einer strategisch koordinierten Entwicklung (vgl. Möglichkeiten von unterschiedlichen Best Practice Lernstrategien). Best Practice Methoden mit geringen Informationsgehalt, die etwa auf Broschüren, Projektberichte, Exkursionsfahrten, Datenbanken etc. setzen, können zwar Aufmerksamkeit und Interesse erzeugen, echtes Lernen jedoch kaum auslösen. Best Practice Methoden können lt. Bratl, Miglbauer und Trippl durch die Konzentration auf Imitationslernen und Systemorientierte Weiterentwicklung verbessert werden beispielsweise durch die Optimierung der Lernkommunikation zwischen den Systempartnern und die Hebung des Systemniveaus (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S.91ff.).

Best Practice Fehler

Der erste große und häufigste Fehler bei Best Practice Strategien ist, Experten und Dokumentationen all zu sehr zu vertrauen. Halbwissen erscheint als gefährliche Angelegenheit bei Best Practice Projekten. Der zweite große Fehler liegt darin, dass die Nachahmer zu voreilig agieren und mehr wollen als mit Best Practice Strategien zu erreichen ist, beispielsweise wenn sie besser sein wollen als das Best Practice Beispiel. Führungskräfte haben auch oftmals eine falsche Vorstellung davon, worauf der Erfolg der anderen beruht oder es ist den Experten des Best Practice Unternehmens häufig selbst nicht bewusst, worin das Erfolgsgeheimnis liegt (vgl. Bratl / Miglbauer / Trippl 2002, S. 68).

Auch William Edwards Deming, der "Vater des Total Quality Management" (http://www.olev.de/q/deming-nzz.pdf ), warnt nachdrücklich vor einer unbesonnenen Übernahme fremder Rezepte. Er weist darauf hin, dass es sich immer um komplexe Systeme handelt, und dass man fremde Methoden deshalb nur übernehmen kann, wenn man die eigenen Prozesse und das fremde System vollständig verstanden hat.

Daraus folgt seine 14. Management-Regel:

Übernehme Methoden und Verfahren anderer erst dann, wenn sämtliche Grundlagen und Voraussetzungen bekannt sind und verstanden werden!

Beispielhaftes Verhalten allein lehrt nichts, wenn die Theorie dahinter nicht bekannt ist und verstanden wird. Was nicht verstanden wird, kann nicht verändert werden.

Quelle: Online-Verwaltungslexikon: http://www.olev.de/b/b-p-kriterien.htm#Deming

Best Practice im erziehungswissenschaftlichen Bereich

Auch im erziehungswissenschaftlichen Bereich sind Best Practice Modelle einsetzbar

Verbreitungsmodelle

Verbreitungsmodelle wie das Verbreitungsmodell aus der Landwirtschaft können auch im Erziehungswissenschaftlichen Bereich gut eingesetzt werden. Das National Diffusion Network (NDN) des amerikanischen Erziehungsministeriums spiegelt in vielen Bereichen dieses Modell wider. Informationen über entwickelte und geprüfte Lehrpläne und Programmen wurden verbreitet. Doch das NDN scheiterte, weil es nicht genug Ressourcen zur Verfügung hatte. Jedoch hat man einige wichtige Lektionen von der Erfahrung des NDN gelernt, zum Beispiel dass Best Practice die Verbindung von Forschung und Praxis verbessern kann bzw. einen Einblick ermöglicht, welche Rolle user networks bei Best Practice spielen (vgl. McKeon 1998, S.496f.).

McKeon geht davon aus, dass selbst die besten Best Practice Modelle nicht immer in jedem Bereich gleich gut funktionieren. Walberg und Greenberg (1998) betonen, dass eine strenge unabhängige Evaluation notwendig ist, um ein Best Practice Modell als ein solches einzustufen. Best Practice Modelle können dazu beitragen, dass die Lehrerprofessionalität erhöht wird und Forschung weniger als die bittere Pille betrachtet wird. Auch McKeon betont das Problem, wenn Lehrer die Neuheiten adaptieren, statt sie zu übernehmen (vgl. McKeon 1998, S.498f.).

Ebenso kann die Zusammenarbeit zwischen Forschern und Praktikern durch Best Practice verbessert werden. Dabei spielt auch die Verbreitungsfunktion (die Art und Weise wie das Wissen zu den Menschen gelangt, die es benötigen) eine wichtige Rolle. Eine Studie hat ergeben, dass bloßes Informieren nicht zu einer Veränderung in der Praxis führen. Die Rolle der Forschung ist demnach, nicht nur für das Was, sondern auch das Wie von Best Practice zu sorgen. Eine Hilfe in diesem Prozess wäre ein Netzwerk zwischen Forschern und Praktikern, damit sich das Wissen von top down oder bottom up bewegen kann und zwar in einer zirkulierenden Weise (vgl. McKeon 1998, S.499f.).

Best Practice in der Schule

Urs Moser hat sich damit auseinandergesetzt, wie sich Best Practice in der Schule umsetzen lässt. Er geht davon aus, dass Lehrer, die ihren Unterricht regelmäßig evaluieren und ihre Qualität auch von außen nachweisen lassen und darüber hinaus bereit sind, ihren Unterricht aufgrund der Leistungen der Schüler zu reflektieren und gegebenenfalls zu verbessern, sich unweigerlich gutem Unterricht nähern.

Hinter Best Practice steckt nach Moser ein Ansatz zur Qualitätsentwicklung, der im klassischen Fall fünf Schritte beinhaltet:

1) Ein Benchmark wird bestimmt (beispielsweise Schulleistungen, Schulklima, )

2) Die Leistungen werden gemessen und beurteilt

3) Erfolgreiche Praxis wird analysiert

4) Verbesserungen werden diskutiert

5) Konkrete Maßnahmen werden umgesetzt.

Voraussetzung für dieses Evaluationsverfahren ist die Bereitschaft zur Transparenz, die Bereitschaft, mehr über die Auswirkungen des täglichen Handelns im Unterricht zu erfahren und die Bereitschaft, sich an den Besten zu orientieren (vgl. Moser 2003, S.1f.).

Unterricht ist lt. Moser dann erfolgreich, wenn die Schüler bestmögliche Leistungen erbringen. Zur Bestimmung erfolgreichen Unterrichts wurden die Leistungen der Schüler von 61 Klassen der dritten Grundschulklasse in sechs Deutschschweizer Kantonen getestet. Dabei wurden auch die Lernvoraussetzungen wie Intelligenz, soziale Herkunft und Kenntnis der Unterrichtssprache berücksichtigt. Durch ein rechnerisches Verfahren wurden die Ergebnisse von Klassen mit guten Lernvoraussetzungen reduziert und die Ergebnisse von Klassen mit ungünstigen Lernvoraussetzungen angehoben. Die Ergebnisse wurden mit allen 61 Lehrpersonen, und schließlich vertieft mit den 15 Lehrern diskutiert, deren Klassen die besten Leistungen erbrachten (ebd., S.2).

Moser nennt vier Merkmale für guten Unterricht:

1) Zeit

Lehrer von Klassen mit guten Leistungen betonen, wie wichtig das regelmäßige Üben und Festigen der Lerninhalte sei. Die Notwendigkeit des regelmäßigen, abwechslungsreichen und einsichtsvollen Übens wird von allen Lehrern bestätigt, jedoch fehlt es oft an Zeit.

2) Klarheit

Um bei großen Leistungsunterschieden individuell auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, wählen Lehrer erfolgreicher Klassen immer wieder eine offene Gestaltung des Unterrichts, bei dem die Schüler selbständig arbeiten. Dies funktioniert aber nur dann, wenn den Schülern klar ist, was zu tun ist. Wichtig dabei ist eine sorgfältige Vorbereitung. Unterricht sollte erst offen gestaltet werden, wenn die Kinder gelernt haben, auch ohne viel Anleitung und Unterstützung konzentriert zu arbeiten. Der Lehrer hat dann die Möglichkeit, sich in dieser Zeit schwächeren Schülern zu widmen. Diese finden aber auch Unterstützung bei ihren Mitschülern, die durch ihren Wissensvorsprung zur Entlastung des Lehrers beitragen können.

3) Unterrichtssprache

Die konsequente Verwendung des Hochdeutsch im Unterricht führt zu mehr Klarheit und darüberhinaus zu einem besseren Sprachbewusstsein. Lehrer erfolgreicher Klassen sprechen im Unterricht auch deshalb Hochdeutsch, weil sie das Lernen der fremdsprachigen Kinder nicht zusätzlich durch den Dialekt behindern möchten.

4) Regeln

Für erfolgreichen Unterricht spielt auch eine störungsfreie Lernatmosphäre eine wesentliche Rolle, diese ist aber auch mit harter Arbeit von Seiten des Lehrers verbunden. Der Unterricht der besten Klassen zeichnet sich durch eine relativ straffe Führung, klare Grenzen und sorgfältig eingeführte Regeln aus (ebd., S.3f.).

Im Anschluss hat Moser mit den Lehrern darüber diskutiert, wodurch sich ein guter Lehrer auszeichnet.

Die erfolgreichen Lehrpersonen zeigen ein differenziertes Verständnis moderner Unterrichtskonzepte, ohne dabei pädagogischen Illusionen zu erliegen. Insgesamt bevorzugen sie eine Kombination aus altbewährten Unterrichtsprinzipien und neuer Lernkultur. In der Diskussion wird auch immer wieder das eigene Handeln thematisiert. Unterrichtsmethoden und Rahmenbedingungen hingegen werden mit einer gewissen Distanz diskutiert.

Gleich wie die Anwendung einer Methode nicht automatisch zum Lernerfolg führt, sind schwierige Rahmenbedingungen nicht a priori ein Hindernis für erfolgreichen Unterricht und dementsprechend gute Leistungen. Wichtig ist, wie Lehrpersonen damit umgehen, was sich kaum direkt erfragen oder beobachten lässt. Mit Hilfe der Diskussion über Best Practice war es aber möglich, einer Eigenschaft erfolgreicher Lehrpersonen auf die Spur zu kommen: Sie verfügen über eine aktive, optimistische, zuversichtliche und von Selbstwirksamkeit getragene Berufsauffassung, die ihnen hilft, auch in schwierigen Lagen dezidiert positive Seiten zu sehen. (Moser 2003, S.5).

Zum Schluss versucht Moser die Frage, was der Best Practice Ansatz in der Schule bringt, zu beantworten. Die Beteiligung am Best Practice Projekt löste bei den Lehrern je nach Abschneiden der eigenen Klasse unterschiedliche Emotionen aus und zeigte vor allem, dass es an Qualitätssystemen fehlt und an Möglichkeiten, Rückmeldung über die geleistete Arbeit zu erhalten. Auslöser für die Qualitätsdiskussion waren lt. Moser unter anderem die zunehmenden Autonomiebestrebungen von Schulen. Dabei wurde jedoch zumindest zu Beginn die Ebene pädagogischen Handelns übersehen. Um die Leistungsmessung als Teil des Qualitätsmanagements fruchtbar zu machen, müssten zumindest, so Moser, die Ursachen schlechter Schulleistungen erforscht werden, Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet und die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrolliert werden.

Schlechte Leistungen werden vom Lehrpersonal vor allem mit folgenden Argumenten gerechtfertigt: Schulen verfolgen multiple Ziele, die bei Evaluationen gleichermaßen berücksichtigt werden müssten; die Lernvoraussetzungen lassen sich nie zu hundert Prozent ausgleichen, weshalb faire Vergleiche ein Wunschtraum bleiben; Schulleistungstests führen zu schlechtem Unterricht, weil die Lehrpersonen ihren Unterricht an den Tests ausrichten; unerwünschte Nebenwirkungen wie Stress, schlechte Arbeitsatmosphäre und Angst nehmen als Folge von Leistungstests überhand; höhere Verstehensleistungen können über Leistungstests nicht erfasst werden, weshalb sie im Unterricht vernachlässigt werden. (Moser 2003, S.6).

Moser gesteht zwar, dass sich bei allen Argumenten ein kleiner Funke Wahrheit findet und dass sich Qualitätssicherung nicht nur auf einfach messbare Leistungen beschränken darf, weil im pädagogischen Bereich Leistung mehr ist als das, was gemessen werden kann. Jedoch sollte auf einen Vergleich des Messbaren nicht verzichtet werden, weil es nach Moser keinen Grund gäbe, warum ein Lehrer über einen Leistungsrückstand seiner Klasse nicht informiert werden sollte. Denn jedes Kind habe ein Recht auf Bildung und dieses solle auch an ein Recht auf Qualität gekoppelt sein (vgl. Moser 2003, ebd.).

Mit der Suche nach Best Practice geschieht dies automatisch: messen, vergleichen, analysieren, verbessern, kontrollieren.Die vorliegende Beschreibung von Best Practice liefert eine Grundlage zur Reflexion des eigenen Unterrichts, die bereits heute von jeder Lehrperson genutzt werden kann.'' (Moser 2003, S.7).

Best Practice Beispiel: Das Projekt Web-Places

Heinz Mandl, Katja Kruppa und Riikka Pyysalo stellen in ihrem Praxisbericht Projekte vor, die theoretisch (pädagogisch) fundiert, dem Ansatz des problemorientierten Lernens entsprechend aufgebaut und wissenschaftlich begleitet und evaluiert sind.

Ziel des problemorientierten Lernens ist, dass die Lernenden anwendbares Wissen erwerben und kognitive Strategien, sowie Problemlösefähigkeit entwickeln. (Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.4).

Hintergrund

Ein aus diesem Bericht ausgewähltes Best-Practice-Beispiel ist das Projekt Web-Places, das zum Zweck der Verbesserung von Bildungschancen benachteiligter Schüler entwickelt wurde. At-risk students sind Schüler, die zwar das Potenzial für einen erfolgreichen Schulbesuch haben, aber aus sozialen Gründen in Gefahr sind, schulisch zu versagen.

Im Projekt sollen den Lernenden höhere kognitive Fähigkeiten, die beim Problemlösen, kritischen Denken sowie bei der Anleitung des eigenen Lernens benötigt werden, vermittelt werden. (Wheeler et al. 1999, zit. nach Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.35).

Pädagogisches Konzept und Didaktische Gestaltung

Ein Unterricht, der hauptsächlich auf traditionelle Unterrichtsmethoden, wie Frontalunterricht aufgebaut ist, ist vor allem für benachteiligte Schüler uninteressant und führt dazu, dass die Möglichkeiten, anwendungsfähiges Wissen zu erwerben, begrenzt sind, was wiederum zur Senkung der Motivation und der Erfolgschancen führen kann (vgl. Means / Chelmer / Knapp 1991, zit. nach Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.35). Ein weiteres Problem ist das Problem des trägen Wissens.

Das Problem ist allgemein bekannt, aber die at risk-Schüler/innen haben häufig besondere Schwierigkeiten damit, den Anwendungswert des zu erlernenden Wissens zu erkennen. Ein wichtiges pädagogisches Ziel des Projektes war deshalb, den Lernenden bedeutungsvolle Lernerfahrungen zu vermitteln. (Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.36).

Durch die neuen Technologien sollte eine Lernumgebung entstehen, die die Lernenden interessiert und auch bessere Möglichkeiten zur Kooperation bietet. Zugleich wird es als Möglichkeit gesehen, die Erfolgschancen auf dem Arbeitsmarkt durch die erworbenen Computerkenntnisse zu verbessern (vgl. Wheeler et al. 1999, zit. nach Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, ebd.).

Web Places ist eine web-basierte Lernumgebung mit einem Intranet/Internet-Server. Mit Hilfe einer vorstrukturierten Maske können die Schüler die Inhalte des Projekts eingeben und auf einer Homepage veröffentlichen. Die Lernumgebung beinhaltet außerdem ein Diskussionsforum, welches auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist (vgl. Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, ebd.).

Das Versuchsprojekt fand außerhalb der Unterrichtsstunden im Computerraum der San Houston High School in San Antonio (Texas) statt und die Beteiligung war freiwillig. Das Projekt dauerte sechs Monate, die Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren investierten ca. 2-5 Stunden in der Woche und es wurde von einem Lehrer und von beteiligten Experten beaufsichtigt.

Ziel des Projektes war, dass die Schüler kooperativ und möglichst selbständig eine gemeinsame Projektarbeit produzieren und sie auf einer Homepage zu präsentieren. Das Projekt sollte Aufforderungscharakter haben und interessant sein, der Inhalt sollte kreativ, aber auch von Nutzen für die Schule sein.

Vor dem Hintergrund dieser Bedingungen durften die Schüler das konkrete Thema des Projekts selbst auswählen. Sie entschieden sich für die Problemstellung: "Medienberichterstattung über die eigene Schule und deren Auswirkungen auf Einstellungen und Verhalten der Schüler/innen". Aus dieser Problemstellung wurden folgende Themen ausgewählt: Behandlung von homosexuellen Schüler/innen; Schwangerschaft und Betreuung der Kinder von Schülerinnen; allgemeine Jahresabschlussprüfungen und Schuluniformen. Erste Aufgabe der Schüler war die Recherche unterschiedlicher multimedialer Materialien wie Zeitungen, Magazine, Internet sowie Berichterstattungen in Film und Fernsehen, wobei sie Unterstützung von der Projektleitung erhielten. Die gesammelten Materialien wurden in die Datenbank der Lernumgebung eingegeben. Anschließend erfolgte die Bearbeitung der Materialien, wobei die Schüler Pro und Contra der einzelnen Themen beleuchten sollten. Die Lernenden durften selbständig arbeiten, die Projektleitung bot Unterstützung in Form von Informationen und Beispielen an. Die von den Schülern erstellten Thesen, die durch die gefundenen Materialien untermauert werden sollten, wurden zum Abschluss auf einer Homepage präsentiert (vgl. Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.37f).

Evaluation

Ziele und Methode:

Das Projekt wurde im Anschluss evaluiert, um herauszufinden, ob das Konzept der Web Places-Lernumgebung bei at risk-Schüler/innen einsetzbar ist und um Stärken und Schwächen der Lernumgebung herauszufinden. Vor und nach dem Projekt wurden Informationen über die beteiligten Schüler durch ein strukturiertes Interview, einem Fragebogen über Computerkenntnisse und einem standardisierten Selbstwertgefühltest gesammelt. Zusätzlich wurde der Arbeitsprozess analysiert, um Aufschlüsse über Schwierigkeiten und Stärken und Schwächen der Lernumgebung zu gewinnen (vgl. Wheeler et al. 1999, zit. nach Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.38f.).

Ergebnisse:

Allgemein wurde das Projekt von den Schülern sehr positiv bewertet. Anfangs hatten sie Schwierigkeiten, die Aufgabenstellungen zu verstehen, sodass sie mehr Anleitungen und Hilfestellung von der Projektleitung benötigten. Daraufhin wurde ein Bibliotheksbesuch mit einer Lerneinheit über Literaturrecherche durchgeführt. Sie hatten auch Schwierigkeiten bei der Analyse der gesammelten Daten, wodurch sie zusätzliche Hilfe benötigten. Die Schüler waren der Meinung, dass sie insofern vom Projekt profitiert haben, dass sich ihre Teamarbeit- und Recherchefähigkeit sowie ihr Zeitmanagement verbessert hatten. Auch die Einstellung gegenüber der Schule änderte sich. Außerdem erwarben sie Kenntnisse im bearbeiteten Themenbereich sowie Fähigkeiten im Umgang mit neuer Technologie (vgl. Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.39ff.).

Konsequenzen:

Durch die Evaluation stellte sich heraus, dass es notwendig wäre, das Projekt in das Curriculum einzubetten, weil dadurch die Schüler eine festgelegte Stundenanzahl zur Verfügung und auch die Lehrer mehr Zeit für die Aufsicht des Projekts hätten. Denn durch die Hilfestellungen des Lehrpersonals konnten die Schwierigkeiten der Schüler weitgehend beseitigt werden. Die häufig mangelhaften Schlüsselqualifikationen der at risk-SchülerInnen sollten bei zukünftigen Projektplanungen besser berücksichtigt werden und ausdrücklich im Rahmen des Projektes vermittelt und geübt werden. Außerdem könnten in die Lernumgebung Links zu relevanten Informationsquellen und Suchmaschinen eingebaut werden, um den Schülern die Arbeit zu erleichtern (vgl. Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.41f.).

Schlussgedanken

Um effektive Lernumgebungen zu gestalten, sollten nach Kruppa, Mandl und Pyysalo möglichst viele Projekte kritisch untersucht, die Ergebnisse evaluiert und die Projekte schließlich verbreitet werden. Die Evaluation soll Informationen für die Weiterentwicklung der Lernumgebung sowie Probleme bei der Gestaltung des Lernens liefern.

Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Best Practice Projekten entwickelten sie folgende Thesen für die Weiterentwicklung problemorientierter computerunterstützter Lernumgebungen, die jedoch lt. Kruppa, Mandl und Pyysalo einer weiteren Analyse bedürfen:

1) Nicht alle Lernenden profitieren gleichermaßen von selbstgesteuertem Lernen an komplexen Problemen

Vor allem schwächeren Schülern fällt es schwer, effektiv selbstgesteuert zu lernen und engagierten sich aus diesem Grund oft wenig, obwohl sie zum Teil relativ motiviert waren. Sie hatten Schwierigkeiten, die Aufgaben zu verstehen und das eigene Arbeiten zu steuern. Aus diesem Grund sollte dies in Zukunft mehr berücksichtigt werden, damit eine Lernkultur entstehen kann, die das Lernen aller fördert.

2) Traditionelle Unterrichtsmethoden spielen weiterhin eine wichtige Rolle bei effektivem Lernen

Vor allem das Projekt Web Places hat gezeigt, dass viele Schüler nicht ohne Anleitung komplexe Probleme bearbeiten können. Wenn Basiskompetenzen (Textverständnis, Recherchefähigkeit, ) unter Anleitung trainiert werden, können diese Lernenden stärker vom selbstgesteuerten problemorientierten Lernen profitieren.

3) die Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sollten nicht überschätzt werden

Konstruktivistisches Lernen kann zwar durch den Einsatz neuer Medien unterstützt werden, dennoch scheinen die Bestrebungen der Projekte zum Teil zu optimistisch, beispielsweise das Denken der Lernenden durch bestimmte Software sichtbar zu machen (vgl. Kruppa / Mandl / Pyysalo 2001, S.43-46). Kruppa, Mandl und Pyysalo möchten mit ihrem Bericht einen Beitrag zu einer internationalen Diskussion leisten. Ein Informationsaustausch über Projekte, die sich als erfolgreich erwiesen haben, sollte in der Lehrerschaft viel häufiger stattfinden. So könnten Informationen über innovative Arbeitsweisen effektiv verbreitet werden.

Literatur

Bratl, Hubert u. Miglbauer, Ernst u. Trippl, Michaela (2002): Best Practice of Best Practice. Einfache Lernmöglichkeit oder gut gemeinter Informationstransfer ohne besondere Wirkung? S.63-93. Online-Ressource: http://www.austria.gv.at/2004/4/15/bratl_miglbauer_trippl.pdf [10.03.2006]

Kruppa, Katja u. Mandl, Heinz u. Pyysalo, Riikka (2001): Problemorientiertes Lernen in computerunterstützten Lernumgebungen: Internationale best-practice Beispiele

(Praxisbericht Nr. 25). München: Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl für

Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie. S. 35-46.

McKeon, Denise (1998): Best Practice Hype or Hope? In: TESOL Quarterly. A Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages Vol. 32/3 Autumn 1998, p493-501.

Moser, Urs (2003): Unterrichtserfolg: kein Zufall. Medienkonferenz «Best Practice in der Schule», Avenir Suisse in Oberlunkofen. Online-Ressource: http://www.edk.ch/xd/2003/158.pdf [19.03.2006]

Online-Verwaltungslexikon. Online-Ressource: http://www.olev.de

Wikipedia. Online-Ressource: http://de.wikipedia.org/wiki/Best_practice