7. Mai 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Uk (Diskussion | Beiträge) |

Uk (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

'''Lacan, Jacques (1986): IV Das Ding (I), in: ders.: Das Seminar. Buch VII. Die Ethik der Psychoanalyse, Berlin, Weinheim: Quadriga 1996, 56-72.''' | '''Lacan, Jacques (1986): IV Das Ding (I), in: ders.: Das Seminar. Buch VII. Die Ethik der Psychoanalyse, Berlin, Weinheim: Quadriga 1996, 56-72.''' | ||

| − | In der ersten Sitzung seines Seminars über | + | In der ersten Sitzung seines Seminars über ''Die Ethik der Psychoanalyse'' skizziert Lacan das Programm des Seminars: |

Die Schuld steht im Zentrum der Psychoanalyse. Welche? | Die Schuld steht im Zentrum der Psychoanalyse. Welche? | ||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

Frage: Was lernen wir in der Analyse über den Ursprung der Moral? | Frage: Was lernen wir in der Analyse über den Ursprung der Moral? | ||

| − | Geht es dabei einfach nur um die Genese des Überichs? Lacan würde es gerne unter dem Register des Verhältnisses des Signifikanten zum Diskurs diskutieren. Dabei | + | Geht es dabei einfach nur um die Genese des Überichs? Lacan würde es gerne unter dem Register des Verhältnisses des Signifikanten zum Diskurs diskutieren. Dabei sind Kultur und Gesellschaft zu unterscheiden. |

| − | Das Unbehagen an der Kultur ist eine Voraussetzung zum Verständnis dessen, was Lacan über die Ethik sagen will. | + | ''Das Unbehagen an der Kultur'' ist eine Voraussetzung zum Verständnis dessen, was Lacan über die Ethik sagen will. |

Nicht nur die Anerkennung des Überichs und seiner paradoxen, obszönen wilden Gestalt, sondern auch des ursprünglichen Imperativs Freuds: Wo Es war soll Ich werden, ist Thema. | Nicht nur die Anerkennung des Überichs und seiner paradoxen, obszönen wilden Gestalt, sondern auch des ursprünglichen Imperativs Freuds: Wo Es war soll Ich werden, ist Thema. | ||

| − | Welche Implikationen verbinden sich mit dem Imperativ | + | Welche Implikationen verbinden sich mit dem Imperativ? Das Ich fragt sich, ob es sich unter die Pflicht, die das Ich als fremd und äußerlich erlebt, unterwerfen soll. Muss es sich nicht dagegen wehren? |

Der Zwangskranke ist eine Art Paradebeispiel. Er kommt zum Analytiker. Doch was sagt der ihm jetzt? Es geht um die Rechtfertigung der Pflicht. | Der Zwangskranke ist eine Art Paradebeispiel. Er kommt zum Analytiker. Doch was sagt der ihm jetzt? Es geht um die Rechtfertigung der Pflicht. | ||

Drei analytische Ideale spielen bei der Sache eine Rolle: die Menschenliebe, das Ideal von Echtheit und die Prophylaxe der Abhängigkeit. | Drei analytische Ideale spielen bei der Sache eine Rolle: die Menschenliebe, das Ideal von Echtheit und die Prophylaxe der Abhängigkeit. | ||

| − | + | Menschenliebe, hier ist viel von genitaler Liebe, von medizinischer Liebe, von Liebeshygiene die Rede. | |

Warum hat die Analyse, die große Veränderungen in der Einschätzung der Liebe gebracht hat, die Dinge nicht weiter getrieben, die Probleme einer monogamen Beziehung hinsichtlich der Sexualität ernster genommen. | Warum hat die Analyse, die große Veränderungen in der Einschätzung der Liebe gebracht hat, die Dinge nicht weiter getrieben, die Probleme einer monogamen Beziehung hinsichtlich der Sexualität ernster genommen. | ||

Hiermit steht für Lacan der von ihm initiierte Kongress über weibliche Sexualität in Zusammenhang. | Hiermit steht für Lacan der von ihm initiierte Kongress über weibliche Sexualität in Zusammenhang. | ||

Version vom 6. Mai 2007, 23:07 Uhr

Lacan, Jacques (1986): IV Das Ding (I), in: ders.: Das Seminar. Buch VII. Die Ethik der Psychoanalyse, Berlin, Weinheim: Quadriga 1996, 56-72.

In der ersten Sitzung seines Seminars über Die Ethik der Psychoanalyse skizziert Lacan das Programm des Seminars:

Die Schuld steht im Zentrum der Psychoanalyse. Welche? Nicht das Strafbedürfnis des Analysanten, sondern etwas zwischen Vatermord der Urhorde und dem dunklen Todestrieb, der seine Schatten wirft. Schuld hat mit Verpflichtung zu tun und insofern mit Ethik. In der Ethik spielt aber auch das Streben nach einem Gut eine Rolle. Dieses Streben ist jenseits der Frage der Schuld. Im Zentrum der Analyse steht das Begehren. Die moralische Zensur entstammt der Energie des Begehrens. Die naturalistische Befreiung des Begehrens im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert ist gescheitert. Der Mensch ist wie davor mit Gesetzen und Pflichten beladen. Dabei ist nebenbei ein Kurzschluss erfolgt: Gott als Urheber der Natur wurde gleichsam verantwortlich für Marquis de Sade, Mirabeau, Diderot. Diese Affinität zwischen Gott und einer unerreichten Dimension von Erotik spielt bis heute eine Rolle. Es geht um die (fälschlicherweise in der Geschichte der Psychoanalyse eingeebneten) paradoxen Ursprünge der Moral. Die Analyse hat darüber gewisse Fortschritte erzielt. Sie hat nunmehr hauptsächlich die Aufgabe, die Schuld zu beruhigen. Das entspricht einer Zähmung des perversen Genießens. Es geht also um das Partiale der Triebe. Aristoteles kann einen Vergleichspunkt darstellen. Allerdings ist zu beachten, dass Aristoteles sich nicht in derselben Weise wie die PA den Problemen stellt: Sexuelle Begierden werden bei ihm rasch als monströse Anomalien beiseite geschoben, da gibt es kein ethisches Problem.

Frage: Was lernen wir in der Analyse über den Ursprung der Moral? Geht es dabei einfach nur um die Genese des Überichs? Lacan würde es gerne unter dem Register des Verhältnisses des Signifikanten zum Diskurs diskutieren. Dabei sind Kultur und Gesellschaft zu unterscheiden. Das Unbehagen an der Kultur ist eine Voraussetzung zum Verständnis dessen, was Lacan über die Ethik sagen will. Nicht nur die Anerkennung des Überichs und seiner paradoxen, obszönen wilden Gestalt, sondern auch des ursprünglichen Imperativs Freuds: Wo Es war soll Ich werden, ist Thema. Welche Implikationen verbinden sich mit dem Imperativ? Das Ich fragt sich, ob es sich unter die Pflicht, die das Ich als fremd und äußerlich erlebt, unterwerfen soll. Muss es sich nicht dagegen wehren? Der Zwangskranke ist eine Art Paradebeispiel. Er kommt zum Analytiker. Doch was sagt der ihm jetzt? Es geht um die Rechtfertigung der Pflicht. Drei analytische Ideale spielen bei der Sache eine Rolle: die Menschenliebe, das Ideal von Echtheit und die Prophylaxe der Abhängigkeit. Menschenliebe, hier ist viel von genitaler Liebe, von medizinischer Liebe, von Liebeshygiene die Rede. Warum hat die Analyse, die große Veränderungen in der Einschätzung der Liebe gebracht hat, die Dinge nicht weiter getrieben, die Probleme einer monogamen Beziehung hinsichtlich der Sexualität ernster genommen. Hiermit steht für Lacan der von ihm initiierte Kongress über weibliche Sexualität in Zusammenhang. Ideal von Echtheit: zur Demaskierungstechnik der Analyse gehört das natürlich dazu. Lacan kündigt dazu ein Fallbeispiel von Helene Deutsch an, eine Person des As-if. Prophylaxe der Abhängigkeit: Lacan deutet selbstkritisch an, das der Weg zur Unabhängigkeit in der Analyse keiner ist, der selbst durch Unabhängigkeit gekennzeichnet wäre. Freud stand jeder Form der Erziehung kritisch gegenüber. Sie kommt bisweilen als Orthopädie wohl vor in unseren Analysen. Was aber untergeht in der Analyse ist die Gewohnheit, die noch bei Aristoteles eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Ethik bei Aristoteles ist eine Charakterlehre. Zu einem Charakter wird man durch Erziehung, durch Dressur, durch Gewohnheit.

Die besondere Position der Psychoanalyse im Hinblick auf die Ethik gilt es zu thematisieren. Aristoteles setzt das höchste Gut ins Zentrum. Es geht also um Lust bei ihm. Psychoanalytisch müssten wir hier von Primär- und Sekundärvorgang sprechen, über die Systeme Phi und Psi. Behandeln beide (Aristoteles und Freud) dieselben Formen der Lust? Es muss ein historischer Abriss gegeben werden. Dabei sind das Symbolische, das Imaginäre und das Reale als Lacans Leitbegriffe einzubeziehen. Ethik nach Freud handelt vom Verhältnis des Menschen zum Realen. Um das zu verstehen, ist zu erzählen, was zwischen Aristoteles und Freud geschehen ist. Beginn des neunzehnten Jahrhunderts: utilitaristische Umwandlung. Die Stellung des Herrn, der bei Aristoteles und in den folgenden Jahrhunderten zentral war, geht den Bach hinunter. Eine äußerste Entwertung erfährt der Herr bei Hegel. Der Utilitarismus ist nicht so schlicht, wie manche glauben. Bentham erfindet den Ausdruck fictitious. Alle Wahrheit hat Fiktionsstruktur. Bentham setzt das dem Ausdruck „real“ entgegen. Bentham interessiert sich für den Widerspruch zwischen der Sprache und dem Realen im Verhältnis zum Guten. Das Fiktive entspricht unserem Symbolischen. Das Unbewusste ist in der Funktion des Symbolischen strukturiert. Das Lustprinzip des Menschen macht die Wiederholung eines Zeichens aus. Glück gilt Freud wie Aristoteles als Ziel des Menschen. Glück als Term des Zusammentreffens. Tyche. Happiness. Gelück. Aber es sind nicht alle Terme synonym. So sagte ein deutscher Auswanderer in den USA: I am very, very happy, aber nicht glücklich. Freuds neuer Ansatz: Wir werden durch nichts auf das Glück vorbereitet, weder im Makrokosmos noch im Mikrokosmos. Aristoteles schließt alles aus, was tierisch, im eigentlichen Sinn sexuell ist. Freud legt es gerade auf das an. Alles, was sich für Freud auf die Realität richtet, ist tingiert mit Lustenergie aus diesem Feld. Lacan sagt nicht mehr, als dass der Kaiser nackt ist. Die ökonomische Rolle des Masochismus steht im Zentrum.

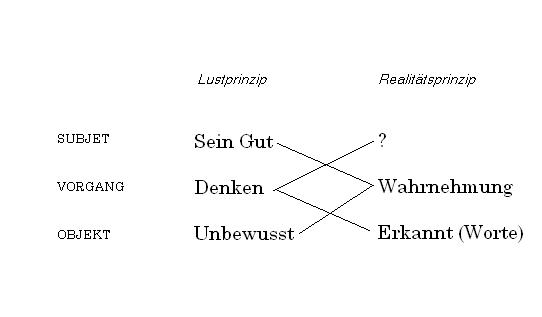

Lacan verweist im heute zu besprechenden Text auf eine Skizze, die in einer früheren Seminarsitzung vorgekommen ist:

Lacan entwickelt seine Überlegungen aus Freud, Sigmund (1895): Entwurf einer Psychologie, in: Aus den Anfängen der Psychoanalyse- Briefe an Wilhelm Fließ. Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887-1902. Frankfurt/M. (Fischer) 1962. Ein Lektüretip dazu: Wegener, Mai (2004): Neuronen und Neurosen. Der psychische Apparat bei Freud und Lacan. Ein historischer Versuch zu Freuds Entwurf von 1895, München: Fink Verlag.