Selbst, Selbstbewusstsein, Subjektivität (FiK): Unterschied zwischen den Versionen

Anna (Diskussion | Beiträge) K (change) |

K |

||

| (20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

===Begriffliches=== | ===Begriffliches=== | ||

| − | Selbst in der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion werden Kernbegriffe oft unterschiedlich gebraucht, daher vorweg eine kurze Vorklärung der mit dem Begriff Subjektivität im Zusammenhang | + | Selbst in der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion werden Kernbegriffe oft unterschiedlich gebraucht, daher vorweg eine kurze Vorklärung der mit dem Begriff Subjektivität im Zusammenhang stehenden Begriffe. Fürderhin soll der Begriff Subjektivität als Oberbegriff für alle jene Begriffe dienen, welche das Selbst und das Selbstbewusstsein betreffen. Es "umfasst also einzelne Akte des Selbstbewusstseins ebenso wie ein über einen gewissen Zeitraum stabiles Selbst oder Selbstkonzept". Ein Akt des Selbstbewusstseins ist zu verstehen als eine Bezugnahme eines Individuums auf seine eigenen geistigen oder körperlichen Vorgänge. Dabei ist das Bewusstsein des Individuums, sich auf sich selbst und nicht etwa auf etwas anderes zu beziehen wesentlich. Eine diffuse Vorstellung von Empfindungen ist also nicht ausreichend; der eigene Zustand muss vielmehr auch als eigener erkannt werden. Beispiele für Akte des Selbstbewusstseins sind die Erinnerung an einen eigenen Schmerz, die Irritation über die eigene Ungeduld oder auch die Selbstvergewisserung bezüglich einer eigenen Überzeugung. Wird bei einer solchen reflexiven Bezugnahme Wissen über sich selbst erworben, so spricht man von Selbsterkenntnis. "Die Gesamtheit von zeitlich stabilen Selbstzuschreibungen, die von solchen momentanen Akten des Selbstbewusstseins oder der Selbsterkenntnis herrühren", bezeichnet Pauen als Selbst, Selbstkonzept oder empirisches Ich. So kann beispielsweise Nervosität, wenn sie in verschiedenen Situationen immer wieder (und in Abgrenzung zu anderen) erlebt wird, ein Bestandteil des Selbstkonzeptes sein. Beim Selbstkonzept handelt es sich also um einen ganzen Komplex von Merkmalen, den sich die betreffende Person selbst zuschreibt. Soviel zur begrifflichen Konvention - damit ist noch keine Aussage getroffen, ob ein solches Objekt wie das Selbst überhaupt existiert. |

Selbstbewusstsein | Selbstbewusstsein | ||

| − | * basiert auf dem direkten Zugang eines intelligenten, bewusstseinsfähigen Wesens oder Systems zu seinen eigenen mentalen Zuständen | + | * basiert auf dem direkten Zugang eines intelligenten, bewusstseinsfähigen Wesens oder Systems zu seinen eigenen mentalen Zuständen |

| − | *setzt voraus | + | *setzt voraus |

| − | ** | + | **die Fähigkeit, die eigenen Zuständen de facto von fremden zu unterscheiden und die eigenen als eigene zu erkennen |

| − | ** | + | **langfristige stabile Selbstzuschreibungen bestimmter Eigenschaften (Selbstkonzept) |

| − | Historisch hat die Ansicht vom Ich als einem kohärenten Gebilde im Leben der Menschen eine große Rolle gespielt. Gefördert wurde diese Vorstellung von den meisten Weltreligionen, jedenfalls von der Mehrheit der westlichen. Dabei wurde das Selbst oder die Seele zunächst als etwas Materielles gesehen, das etwa beim Austritt aus dem Körper als | + | Historisch hat die Ansicht vom Ich als einem kohärenten Gebilde im Leben der Menschen eine große Rolle gespielt. Gefördert wurde diese Vorstellung von den meisten Weltreligionen, jedenfalls von der Mehrheit der westlichen. Dabei wurde das Selbst oder die Seele zunächst als etwas Materielles gesehen, das etwa beim Austritt aus dem Körper als "besonders feine Materie" beobachtet werden könnte. Diese Auffassung wurde später zugunsten einer dualistischen aufgegeben, wobei das Selbst nunmehr als lediglich dem Denken, nicht aber der physischen Welt zugänglich gedacht wurde. In beiden Fällen handelt es sich um eine Vorstellung und zwar um eine Vorstellung, die sich selbst zum Gegenstand hat. Diese Vorstellung kommt erst durch die reflexive Selbstzuschreibung zustande. Das Selbstbewusstsein ist hierbei ein Spezialfall des Bewusstseins von etwas anderem. Soweit die Tradition. |

| + | Moderne Auffassungen sind diesem Standpunkt gegenüber in der Regel sehr skeptisch eingestellt. Kritisiert wurden (und werden) nicht nur einzelne Aspekte der Konzeption, sondern auch und vor allem die Konzeption von einem Ich selbst. Namhafte moderne Wissenschafter und Philosophen weisen darauf hin, dass das Konzept vom Ich eine bloße Fiktion sei und dass es ein Objekt mit den oben umrissenen Eigenschaften in der objektiven Realität nicht geben könne bzw. müsse. Im Lichte dieser Kritik an der traditionellen Auffassung kann das Ich entweder ganz verworfen oder es kann eine Neukonzeption versucht werden. Die Unterscheidung der verschiedenen Standpunkte ist allerdings nicht so einfach und geht insbesondere weit über die Diskussion von Grundpositionen in der Gehirn-Bewusstseins-Debatte hinaus. "Tatsächlich stellt das Verhältnis von psychischen und physischen Prozessen nur einen Aspekt des Problems der Subjektivität dar. Hinzu kommen noch Fragen nach Status und Voraussetzungen von Selbsterkenntnis und Selbstzuschreibung sowie empirische Erkenntnisse über die Entstehung des Selbstbewusstseins und der ihm zugrunde liegenden Eigenschaften und Fähigkeiten." (Pauen 2005) Diese Erklärung wird nicht von allen geteilt. | ||

===Skeptische Positionen=== | ===Skeptische Positionen=== | ||

Bedeutende Vertreter: Marvin Minsky (1988/1990), Daniel Dennett (1991; neuere Beiträge aus 2003, welche gesondert erläutert werden). | Bedeutende Vertreter: Marvin Minsky (1988/1990), Daniel Dennett (1991; neuere Beiträge aus 2003, welche gesondert erläutert werden). | ||

| − | Sie meinen, das ''Ich'' | + | Sie meinen, das ''Ich'' als selbstständige Entität sei eine bloße Fiktion, die zwar denkökonomische Vorteile bringt und daher unter pragmatischen Gesichtspunkten berechtigt ist, aber dem strengen Auge des Wissenschafters nicht standzuhalten vermag. Die vermeintliche Einheit des Ich gliedere sich auf in "eine nicht mehr integrierbare Vielfalt unterschiedlicher Motive, Handlungstendenzen und Charakterzüge […]". (Pauen 2005) |

====Marvin Minsky==== | ====Marvin Minsky==== | ||

| − | Minsky kritisiert | + | Minsky kritisiert die Vorstellung eines einheitlichen (monolithischen) Ichs und spricht stattdessen von einer "Society of Mind". Damit meint er eine Vielzahl unterschiedlicher und weitgehend unabhängiger Agenten, die auch unterschiedliche Erfahrungen machen können und, obwohl sie mehr oder minder gut zusammenarbeiten, meist nicht mehr voneinander wissen, als "Leute, die Wand an Wand wohnen". Auch bestreitet Minsky, wir hätten einen direkten Zugang zu unseren eigenen mentalen Zuständen. Dieser Zugang ist vielmehr vermittelt durch eine Reihe vorgeschalteter Prozesse, derer wir uns meist nicht bewusst sind. Wir entwickeln Theorien über uns selbst in ähnlicher Weise wie wir Theorien über die Welt entwickeln und versuchen uns diese sogar durch "Experimente" zu bestätigen. Das Bewusstsein, welches dem Ich zugänglich ist, bildet nur die Spitze des Eisberges und nach Minsky ist das auch gut so, weil wir nur dadurch unsere Aufmerksamkeit der äußeren Welt zuwenden können ohne uns selbst zu blockieren. Unser subjektives Gefühl von der Einheit des Ichs rührt lediglich von unserer Unkenntnis der im Verborgenen ablaufenden Prozesse her. Es gibt kein Ich, sondern nur die Vielfalt der unterschiedlichen Agenten, die miteinander im Widerstreit liegen und Koalitionen bilden können. Die Gesamtheit dieser Agenten bildet ein einigermaßen kohärentes Bild, das wir Ich nennen. |

====Daniel Dennett==== | ====Daniel Dennett==== | ||

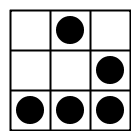

| − | [[Bild:Glider.png|thumb| | + | [[Bild:Glider.png|thumb|[[Abbildungen (FiK)#Abbildung 5:|Abbildung 5:]] Conway's Game of Life. Ausgangspunkt der Überlegungen Daniel Dennett´s]]Dennett greift Minskys Argumentation auf und führt sie weiter. Auch er nimmt an, dass scheinbar direkte Wahrnehmungen auf komplexen internen Verarbeitungsmechanismen und Hypothesenbildungen beruhen, die auch keineswegs fehlerfrei sind. Dabei kann ein und dieselbe Situation mit verschiedenen Interpretationen versehen werden, ohne dass dem Ich dies bewusst würde. Stets wird die jeweils letzte Interpretation an Stelle der vorangegangenen gesetzt und diese vergessen. Damit, folgert Dennett, ist die Richtigkeit unserer Selbstzuschreibungen schwer in Zweifel gezogen und es kann sicherlich nicht mehr von dem in der Tradition postulierten privilegierten Zugang zu unseren eigenen mentalen Zuständen gesprochen werden. In Dennetts Theorie ist für ein Selbst kein Platz mehr. Es handelt sich um eine Fiktion zweiter Ordnung, denn das Selbst ist das fiktive Zentrum jener Interpretationen, die ihrerseits wieder auf der Fiktion der Unmittelbarkeit beruhen. Das Selbst ist nichts anderes als ein Modell jenes Komplexes, der uns ausmacht (Körper, Wahrnehmungen, Selbstzuschreibungen, usw.), ein Modell allerdings, das großen praktischen Wert hat, weil es auf alle anderen Modelle Einfluss ausübt. |

Nach Dennetts Interpretation von Libets Experimenten kommt dem Ich nicht die letzte Entscheidungsinstanz zu, sondern es schaltet sich erst ein, wenn die Entscheidung durch vorbewusste Prozesse schon längst gefallen ist. | Nach Dennetts Interpretation von Libets Experimenten kommt dem Ich nicht die letzte Entscheidungsinstanz zu, sondern es schaltet sich erst ein, wenn die Entscheidung durch vorbewusste Prozesse schon längst gefallen ist. | ||

| − | In einer späteren Fassung seiner Theorie greift Dennett auf Richard | + | In einer späteren Fassung seiner Theorie greift Dennett auf Richard Dawkins' Theorie der Meme zurück, welche die kulturellen Entsprechungen der Gene sind. Der Großteil unserer Entscheidungen beruht auf kulturell oder sozial vermittelten Werten bzw. Werten, die innerhalb der Kultur, in der das Individuum lebt, weitergegeben werden. Diese Meme unterliegen genau wie die Gene einem ständigen Selektionsprozess und verbreiten sich entsprechend ihrer Nützlichkeit mehr oder weniger schnell oder sterben aus. Das Ich ist somit ein relativ stabiler Komplex von Memen, ganz ähnlich wie in Minskys Konzeption mit den Agenten. Ihren Ursprung haben die Meme, die zusammengenommen unser "Selbst" bilden, in unserer sozialen und intellektuellen Umgebung. Dadurch verliert das Ich seine Eigenständigkeit und ist nur "Durchlaufstation der Meme". |

| − | Diese Position erweitert Dennett 2003 in ''Freedom evolves'', wo er zuerst die Debatte um | + | Diese Position erweitert Dennett 2003 in ''Freedom evolves'', wo er zuerst die Debatte um freien Willen/Determinismus als überzogen ansieht, weiters jedoch zu zeigen versucht, wie diese Debatte durch eine darwinistische Sicht auf die Willensfreiheit gewinnt. Ein wichtiger Ausgangspunkt für Dennett sind seine Überlegungen zu Conway's Game of Live. Aus einer einfachen Spielanordnung entstehen komplexe Gebilde, die sich bewegen, vergrößern, bestehen und auch vergehen. Das Faszinosum entsteht für Dennett vor allem in der Sprache und den Beschreibungen der Spieler dieses Spiels, da sie die "Götter" im Rahmen ihres Spielfeldes sind. Entscheidend ist der Wechsel der Beschreibungsebene. Einerseits sind es nur blinkende Pixel, andererseits werden die enstehenden Muster benannt und ergeben eine neue Logik auf einer 2. Ebene. |

| − | Die wichtigsten Thesen im Überblick: Freier Wille selbst ist adaptiv, und die Fähigkeit, das Verhalten verschiedenen Situation anzupassen, ein selektioniertes Merkmal. Um dies zu erreichen benötigt man eine größere Anzahl Neuronen | + | Die wichtigsten Thesen im Überblick: Freier Wille selbst ist adaptiv, und die Fähigkeit, das Verhalten verschiedenen Situation anzupassen, ein selektioniertes Merkmal. Um dies zu erreichen, benötigt man eine größere Anzahl Neuronen als für "automatisches" Verhalten. Die Fähigkeit sich anzupassen sagt jedoch nichts über die Notwendigkeit aus, dies zu tun. Wir können also wählen - innerhalb bestimmter Grenzen - auch schlecht-angepasst oder nicht-angepasst zu handeln. Und über diese Handlung können wir dann reflektieren, ob wir auch anders hätten handeln können. Dennett führt auch aus, dass ''Determination'' nicht dasselbe wie die ''interessierende Verursachung'' ist, "... knowing that a system is deterministic tells you nothing about the interesting causation - or lack of causation - among the events that transpire within it ...", und weiter: "... the various compromise proposals, the suggestions that determinism is compatible with at least some kinds of free will, are resisted as bad bargains, dangerous subversions of our moral foundations." Dennoch spricht sich Dennett für diesen Kompatibilismus aus. Gerade aus der für die Menschen als reflektive, kommunikative Tiere erweiterten Einsicht erwächst ihnen ''Freiheit'' und dadurch Verantwortung für die Handlungen, die sie setzen. |

==== Thomas Metzinger==== | ==== Thomas Metzinger==== | ||

| − | Metzinger sieht mentale Modelle als die Basis unserer Repräsentation der Wirklichkeit an. Er knüpft dabei an die | + | Metzinger sieht mentale Modelle als die Basis unserer Repräsentation der Wirklichkeit an. Er knüpft dabei unter anderen an die Theorie von Philip Johnson-Laird (1983) an. Besonders bedeutend sind die Wahrnehmungsmodelle. Sie integrieren Informationen der verschiedenen Sinnesorgane zu einem einheitlichen ganzen Bild und schaffen eine mentale Repräsentation im dreidimensionalen Raum. Mentale Modelle dienen unter anderem dazu, Ereignisse vorauszusehen, d. h. die Wirklichkeit zu simulieren. Dabei werden mitunter verschiedene mentale Modelle hierarchisch ineinander eingebettet. Dadurch entstehen kompliziertere Repräsentationen, die neben den Sinnesmodalitäten auch Vorerfahrungen beinhalten. Das umfassendste Modell ist das Realitätsmodell, das so wichtige Modelle wie das Körpermodell umfasst. Besonders wichtig sind aber auch die Metamodelle, das sind Modelle über Modelle, die zu Bewusstsein gelangen können. Ein Spezialfall davon ist das Selbstmodell, das ein Subjekt von sich selbst entwirft. Dieses ist wie alle anderen auch in das Realitätsmodell integriert und sorgt für die Ausrichtung des Individuums in der Realität. Eine generelle Eigenschaft der mentalen Modelle ist, dass sie zwar gewisse Inhalte, nicht aber die Mechanismen ihrer eigenen Entstehung beinhalten. Das hat auf das Selbstmodell bezogen die Folge, dass aus der Perspektive der ersten Person nicht ersichtlich ist, dass es sich lediglich um ein Modell handelt, und somit wird das Selbstmodell für das Selbst gehalten. Metzinger bezeichnet das Selbst demgemäß als repräsentationale Fiktion. |

| − | |||

===Neuere Konzeptionen=== | ===Neuere Konzeptionen=== | ||

| Zeile 38: | Zeile 38: | ||

====Heidelberger Schule==== | ====Heidelberger Schule==== | ||

| − | Dieter Henrich und Manfred Frank, zwei Vertreter der Heidelberger Schule | + | Dieter Henrich und Manfred Frank, zwei Vertreter der Heidelberger Schule, zufolge ist die Konzeption des Selbst durch Selbstzuschreibungen in sich widersprüchlich. Um zu erkennen, dass ein Betrachtetes mit dem Betrachteten übereinstimmt, bedarf es immer schon eines zumindest rudimentären Selbstbildes, welches aber über die Selbstzuschreibung erst hergestellt gedacht wird. Um das Problem aus dem Weg zu räumen, führen Henrich und Frank den Begriff eines präreflexiven Selbst ein. |

Präreflexives Bewusstsein | Präreflexives Bewusstsein | ||

| − | * | + | * besteht in der ursprünglichen und unmittelbaren Vertrautheit eines Ich mit sich selbst |

| − | * | + | * ist nicht durch Wissen vermittelt |

| − | * | + | * basiert nicht auf Kriterien |

| − | * | + | * beruht nicht auf einer Beziehung von etwas zu etwas anderem |

==== Ernst Tugendhat==== | ==== Ernst Tugendhat==== | ||

| Zeile 51: | Zeile 51: | ||

Tugendhat etwa versucht überhaupt vom Begriff des Selbst als einem Substantiv abzusehen. Er weist darauf hin, dass es sich, wenn immer im Alltag vom Selbst oder vom Ich die Rede ist, in Wirklichkeit um ein Personalpronomen handelt. Es geht darum, Aussagen über sich selbst zu machen und diese der Umwelt mitzuteilen. Nun ist aber die Beziehung des handelnden Subjekts zu seinen eigenen Zuständen stets eine unmittelbare. Da das Selbst bei Tugendhat nicht explizit als eigenständiger psychischer Komplex auftritt, gerät er nicht in die Verlegenheit ein präreflexives Selbst postulieren zu müssen. | Tugendhat etwa versucht überhaupt vom Begriff des Selbst als einem Substantiv abzusehen. Er weist darauf hin, dass es sich, wenn immer im Alltag vom Selbst oder vom Ich die Rede ist, in Wirklichkeit um ein Personalpronomen handelt. Es geht darum, Aussagen über sich selbst zu machen und diese der Umwelt mitzuteilen. Nun ist aber die Beziehung des handelnden Subjekts zu seinen eigenen Zuständen stets eine unmittelbare. Da das Selbst bei Tugendhat nicht explizit als eigenständiger psychischer Komplex auftritt, gerät er nicht in die Verlegenheit ein präreflexives Selbst postulieren zu müssen. | ||

| − | Darüber, dass das empfindende Individuum die eigenen Zustände de facto als eigene erkennt, besteht zumindest bei nicht-pathologischen Fällen kein Zweifel. Gleichwohl gibt es bestimmte | + | Darüber, dass das empfindende Individuum die eigenen Zustände de facto als eigene erkennt, besteht zumindest bei nicht-pathologischen Fällen kein Zweifel. Gleichwohl gibt es bestimmte Erkrankungen des Gehirns, wo diese automatische Selbstzuschreibung der Zustände nicht funktioniert, was wiederum auf die Komplexität der das Selbst konstituierenden inneren Zustände hinweist und damit ein weiteres Indiz gegen die klassische Auffassung liefert. Eine solche automatische Selbstzuschreibung ist ihrem Wesen nach allerdings höchst undifferenziert. Um eine klare (sprachliche) Vorstellung der eigenen Zustände zu finden, reicht das ursprüngliche Gefühl bei komplexeren psychischen Phänomenen nicht aus. Es bedarf einer Grenze, einer Unterscheidung zu den Zuständen anderer. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fähigkeit zu erlangen, die Zustände anderer Individuen zu verstehen, um sie von den eigenen abzugrenzen. Erst durch diese Abgrenzung kann ein kohärentes Selbstbild entstehen. Auf welche Weise lernen wir Menschen nun Fremdzuschreibungen zu machen und wie steht es tatsächlich mit deren Einfluss auf die Entstehung des Selbstbewusstseins? |

===Alternativkonzeption=== | ===Alternativkonzeption=== | ||

| − | Eine Idee einer Alternativkonzeption, die Pauen vorschlägt bedarf dreier Bedingungen. Zunächst muss das Individuum lernen, diejenigen Lebewesen auszumachen, denen in sinnvoller Weise mentale Zustände zugeordnet werden können. Danach muss die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erworben werden, d.h. das Kind muss lernen, dass andere Menschen andere Erfahrungen und Wahrnehmungen machen können als es selbst ( | + | Eine Idee einer Alternativkonzeption, die Pauen vorschlägt, bedarf dreier Bedingungen. Zunächst muss das Individuum lernen, diejenigen Lebewesen auszumachen, denen in sinnvoller Weise mentale Zustände zugeordnet werden können. Danach muss die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erworben werden, d. h. das Kind muss lernen, dass andere Menschen andere Erfahrungen und Wahrnehmungen machen können als es selbst (selbst wenn sie sich im selben Raum befinden). Dazu bedarf es implizit immer eine Theorie über die mentalen Zustände anderer Personen, also einer regelrechten "Theory of Mind". Der Erwerb dieser Fähigkeit setzt einen komplizierten Lernprozess voraus. Dieser Lernprozess setzt ganz automatisch ein, da wir im Alltag einer Fülle von Situationen begegnen, in denen wir ohne die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel gar nicht adäquat reagieren könnten. Zum Selbstbewusstsein im oben dargestellten engeren Sinn gehört ferner das Bestehen eines längerfristigen stabilen Selbstkonzeptes, das die Selbstzuschreibung dauerhaft wirksamer Dispositionen und Eigenschaften einschließt. Für die Entstehung eines derartigen Selbstbewusstseins ist die Unterscheidung von Selbst- und Fremdperspektive höchst bedeutsam. Erst durch den Vergleich mit anderen erkennt man ja bestimmte Eigenschaften als für sich selbst charakteristisch. Erlebt man sich etwa ständig als ungeduldiger als die Personen seiner Umwelt, so liegt es nahe, die Ungeduld als ein charakteristisches Merkmal der eigenen Person aufzufassen und somit in das Selbstkonzept aufzunehmen. Demnach korreliert die Vielfalt der Beziehungssysteme mit der Differenziertheit des Selbstkonzeptes, denn so kann nach vielen Dimensionen hin Selbst- und Fremdperspektive verglichen werden. Durch die vorgestellte, hier nur grob skizzierte Idee, wird der Ansatz Tugendhats vertieft, indem die Rolle der Fremdperspektive gebührend berücksichtigt wird. In diesem Modell ist weiters das von der Heidelberger Schule postulierte präreflexive Selbst keine unabdingbare Voraussetzung, da die Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbstperspektive ohne weiteres auch ohne eine Bezugnahme auf ein solches möglich ist, wenngleich damit nicht bestritten wird, dass es eine Art "präreflexives Selbst" gibt. Darüber hinaus beruht das Modell auf einer Reihe relativ einfacher, aufeinander aufbauender Fähigkeiten. Diese Einfachheit der Bestandteile macht eine empirische Kontrolle der vom Modell gemachten Prognosen möglich. Der obigen Argumentation folgend postuliert die Theorie also: |

| − | : | + | :"[...] menschliche Individuen müssten zunächst lernen, zwischen Lebewesen und unbelebten Objekten zu unterscheiden, sie müssten ''danach'' ihre Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive anderer ausbilden, und erst erst später dürften dann Indizien dafür vorhanden sein, dass sie über Selbstbewusstsein verfügen." (Pauen 2005) |

| + | Vergleichen wir diese Voraussagen in einem nächsten Schritt mit den tatsächlichen Gegebenheiten. | ||

===Empirische Erkenntnis=== | ===Empirische Erkenntnis=== | ||

| Zeile 64: | Zeile 65: | ||

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Daten, die diese Erwartungen bestätigen. Kinder lernen bereits im Alter von zwei bis drei Monaten Lebewesen und insbesondere Menschen von leblosen Objekten zu unterscheiden. Damit erfüllen sie die erste Bedingung. Schon im Alter von etwa fünf Monaten erweitert sich diese Fähigkeiten und der Säugling entwickelt eine Reihe von Fähigkeiten, die für die Übernahme der Fremdperspektive bedeutsam sind. | Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Daten, die diese Erwartungen bestätigen. Kinder lernen bereits im Alter von zwei bis drei Monaten Lebewesen und insbesondere Menschen von leblosen Objekten zu unterscheiden. Damit erfüllen sie die erste Bedingung. Schon im Alter von etwa fünf Monaten erweitert sich diese Fähigkeiten und der Säugling entwickelt eine Reihe von Fähigkeiten, die für die Übernahme der Fremdperspektive bedeutsam sind. | ||

| − | Ungefähr zwischen sechs Wochen und vier Monaten beginnen Babys, einen fröhlichen von einem neutralen oder ärgerlichen Geschichtsausdruck zu unterscheiden. Vom vierten Monat an erkennen sie Zusammenhänge zwischen Stimme und Gesichtsausdruck hinsichtlich der emotionalen Färbung und reagieren dementsprechend ("emotionale Resonanz"). Mit neun Monaten berücksichtigen sie den Gesichtsausdruck eines Erwachsenen im Urteil, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht ("social referencing"). In genau diesem Alter, also mit neun Monaten, beginnen Kinder nach Tomasello andere Personen als intentionale Wesen mit eigenen Gefühlen und Gedanken zu erkennen. Auf diese Weise entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis für den Unterschied zwischen eigener Perspektive und der Perspektive anderer. Mit zwölf Monaten beginnen Kinder dann, sich selbst als aktiv Handelnde von anderen zu unterscheiden und begreifen damit, dass sie selbst nach gewissen Grenzen Bewegungen im Raum bewirken können. Damit ist auch die zweite Bedingung erfüllt. Für eine empirische Bekräftigung der Theorie ist es nötig, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt noch über kein entwickeltes Selbstbewusstsein verfügen und wirklich sind Indizien dafür erst im Alter von etwa 15 Monaten erkennbar, so zum Beispiel beim Rouge-Test, den Kinder | + | Ungefähr zwischen sechs Wochen und vier Monaten beginnen Babys, einen fröhlichen von einem neutralen oder ärgerlichen Geschichtsausdruck zu unterscheiden. Vom vierten Monat an erkennen sie Zusammenhänge zwischen Stimme und Gesichtsausdruck hinsichtlich der emotionalen Färbung und reagieren dementsprechend ("emotionale Resonanz"). Mit neun Monaten berücksichtigen sie den Gesichtsausdruck eines Erwachsenen im Urteil, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht ("social referencing"). In genau diesem Alter, also mit neun Monaten, beginnen Kinder, nach dem Psychologen Michael Tomasello, andere Personen als intentionale Wesen mit eigenen Gefühlen und Gedanken zu erkennen. Auf diese Weise entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis für den Unterschied zwischen eigener Perspektive und der Perspektive anderer. Mit zwölf Monaten beginnen Kinder dann, sich selbst als aktiv Handelnde von anderen zu unterscheiden, und begreifen damit, dass sie selbst nach gewissen Grenzen Bewegungen im Raum bewirken können. Damit ist auch die zweite Bedingung erfüllt. Für eine empirische Bekräftigung der Theorie ist es nötig, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt noch über kein entwickeltes Selbstbewusstsein verfügen, und wirklich sind Indizien dafür erst im Alter von etwa 15 Monaten erkennbar, so zum Beispiel beim Rouge-Test, den Kinder im Allgemeinen erst mit diesem Alter bestehen. Dabei wird den Kindern ein auffälliger roter Punkt auf die Nase gemalt und sie werden vor einen Spiegel gesetzt. Greift das Kind auf die eigene Nase anstatt auf den roten Punkt im Spiegel so wird das als Hinweis darauf gesehen, dass das Kind das "andere" Kind im Spiegel als sich selbst erkennt und somit über ein Selbstkonzept verfügt. Im Alter von 18 bis 20 Monaten lernen Kinder dann den Gebrauch des Ausdrucks "Ich". |

| − | Im Alter von zwei Jahren häufen sich schließlich die Hinweise, dass Kinder ein längerfristig stabiles Selbstkonzept auszubilden beginnen und damit die dritte Bedingung erfüllen. Diese Fähigkeit entwickelt sich bis zum vollendeten dritten Lebensjahr rapide. Die Kinder können sich grundlegende Charakteristika zuordnen und ihre Gefühle korrekt mitteilen. Außerdem können sie sich auf zukünftige oder vergangene Gefühlszustände beziehen. Sie kennen Ursache und Wirkung solcher Gefühlszustände und reagieren explizit auf die emotionalen Zustände anderer. Kinter unter drei Jahren haben meist noch massive Probleme mit der Unterscheidung von Fremd- und Selbstzuschreibungen bzw. objektiver Realität, insbesondere mit der Zuschreibung von Überzeugungen und Glaubenszuständen (vgl. Wimmer | + | Im Alter von zwei Jahren häufen sich schließlich die Hinweise, dass Kinder ein längerfristig stabiles Selbstkonzept auszubilden beginnen und damit die dritte Bedingung erfüllen. Diese Fähigkeit entwickelt sich bis zum vollendeten dritten Lebensjahr rapide. Die Kinder können sich grundlegende Charakteristika zuordnen und ihre Gefühle korrekt mitteilen. Außerdem können sie sich auf zukünftige oder vergangene Gefühlszustände beziehen. Sie kennen Ursache und Wirkung solcher Gefühlszustände und reagieren explizit auf die emotionalen Zustände anderer. Kinter unter drei Jahren haben meist noch massive Probleme mit der Unterscheidung von Fremd- und Selbstzuschreibungen bzw. objektiver Realität, insbesondere mit der Zuschreibung von Überzeugungen und Glaubenszuständen (vgl. Perner & Wimmer (1983) und Gopnik(1995)). Zu den vom Modell gemachten Voraussagen passt weiters, dass Kleinkinder mit einem weit entwickelten Sozialverhalten nicht nur ein besseres Verständnis über die Rolle Dritter zeigen, sondern auch ein weiter entwickeltes Selbstkonzept. Selbstbewusstsein und Selbstkonzept entstehen über verschiedene Stufen hinweg in der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt. |

Festzuhalten bleibt: Die Befürchtung, die Erforschung der neuronalen Grundlagen des Bewusstseins | Festzuhalten bleibt: Die Befürchtung, die Erforschung der neuronalen Grundlagen des Bewusstseins | ||

Aktuelle Version vom 5. Juni 2007, 12:40 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Begriffliches

Selbst in der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion werden Kernbegriffe oft unterschiedlich gebraucht, daher vorweg eine kurze Vorklärung der mit dem Begriff Subjektivität im Zusammenhang stehenden Begriffe. Fürderhin soll der Begriff Subjektivität als Oberbegriff für alle jene Begriffe dienen, welche das Selbst und das Selbstbewusstsein betreffen. Es "umfasst also einzelne Akte des Selbstbewusstseins ebenso wie ein über einen gewissen Zeitraum stabiles Selbst oder Selbstkonzept". Ein Akt des Selbstbewusstseins ist zu verstehen als eine Bezugnahme eines Individuums auf seine eigenen geistigen oder körperlichen Vorgänge. Dabei ist das Bewusstsein des Individuums, sich auf sich selbst und nicht etwa auf etwas anderes zu beziehen wesentlich. Eine diffuse Vorstellung von Empfindungen ist also nicht ausreichend; der eigene Zustand muss vielmehr auch als eigener erkannt werden. Beispiele für Akte des Selbstbewusstseins sind die Erinnerung an einen eigenen Schmerz, die Irritation über die eigene Ungeduld oder auch die Selbstvergewisserung bezüglich einer eigenen Überzeugung. Wird bei einer solchen reflexiven Bezugnahme Wissen über sich selbst erworben, so spricht man von Selbsterkenntnis. "Die Gesamtheit von zeitlich stabilen Selbstzuschreibungen, die von solchen momentanen Akten des Selbstbewusstseins oder der Selbsterkenntnis herrühren", bezeichnet Pauen als Selbst, Selbstkonzept oder empirisches Ich. So kann beispielsweise Nervosität, wenn sie in verschiedenen Situationen immer wieder (und in Abgrenzung zu anderen) erlebt wird, ein Bestandteil des Selbstkonzeptes sein. Beim Selbstkonzept handelt es sich also um einen ganzen Komplex von Merkmalen, den sich die betreffende Person selbst zuschreibt. Soviel zur begrifflichen Konvention - damit ist noch keine Aussage getroffen, ob ein solches Objekt wie das Selbst überhaupt existiert.

Selbstbewusstsein

- basiert auf dem direkten Zugang eines intelligenten, bewusstseinsfähigen Wesens oder Systems zu seinen eigenen mentalen Zuständen

- setzt voraus

- die Fähigkeit, die eigenen Zuständen de facto von fremden zu unterscheiden und die eigenen als eigene zu erkennen

- langfristige stabile Selbstzuschreibungen bestimmter Eigenschaften (Selbstkonzept)

Historisch hat die Ansicht vom Ich als einem kohärenten Gebilde im Leben der Menschen eine große Rolle gespielt. Gefördert wurde diese Vorstellung von den meisten Weltreligionen, jedenfalls von der Mehrheit der westlichen. Dabei wurde das Selbst oder die Seele zunächst als etwas Materielles gesehen, das etwa beim Austritt aus dem Körper als "besonders feine Materie" beobachtet werden könnte. Diese Auffassung wurde später zugunsten einer dualistischen aufgegeben, wobei das Selbst nunmehr als lediglich dem Denken, nicht aber der physischen Welt zugänglich gedacht wurde. In beiden Fällen handelt es sich um eine Vorstellung und zwar um eine Vorstellung, die sich selbst zum Gegenstand hat. Diese Vorstellung kommt erst durch die reflexive Selbstzuschreibung zustande. Das Selbstbewusstsein ist hierbei ein Spezialfall des Bewusstseins von etwas anderem. Soweit die Tradition.

Moderne Auffassungen sind diesem Standpunkt gegenüber in der Regel sehr skeptisch eingestellt. Kritisiert wurden (und werden) nicht nur einzelne Aspekte der Konzeption, sondern auch und vor allem die Konzeption von einem Ich selbst. Namhafte moderne Wissenschafter und Philosophen weisen darauf hin, dass das Konzept vom Ich eine bloße Fiktion sei und dass es ein Objekt mit den oben umrissenen Eigenschaften in der objektiven Realität nicht geben könne bzw. müsse. Im Lichte dieser Kritik an der traditionellen Auffassung kann das Ich entweder ganz verworfen oder es kann eine Neukonzeption versucht werden. Die Unterscheidung der verschiedenen Standpunkte ist allerdings nicht so einfach und geht insbesondere weit über die Diskussion von Grundpositionen in der Gehirn-Bewusstseins-Debatte hinaus. "Tatsächlich stellt das Verhältnis von psychischen und physischen Prozessen nur einen Aspekt des Problems der Subjektivität dar. Hinzu kommen noch Fragen nach Status und Voraussetzungen von Selbsterkenntnis und Selbstzuschreibung sowie empirische Erkenntnisse über die Entstehung des Selbstbewusstseins und der ihm zugrunde liegenden Eigenschaften und Fähigkeiten." (Pauen 2005) Diese Erklärung wird nicht von allen geteilt.

Skeptische Positionen

Bedeutende Vertreter: Marvin Minsky (1988/1990), Daniel Dennett (1991; neuere Beiträge aus 2003, welche gesondert erläutert werden). Sie meinen, das Ich als selbstständige Entität sei eine bloße Fiktion, die zwar denkökonomische Vorteile bringt und daher unter pragmatischen Gesichtspunkten berechtigt ist, aber dem strengen Auge des Wissenschafters nicht standzuhalten vermag. Die vermeintliche Einheit des Ich gliedere sich auf in "eine nicht mehr integrierbare Vielfalt unterschiedlicher Motive, Handlungstendenzen und Charakterzüge […]". (Pauen 2005)

Marvin Minsky

Minsky kritisiert die Vorstellung eines einheitlichen (monolithischen) Ichs und spricht stattdessen von einer "Society of Mind". Damit meint er eine Vielzahl unterschiedlicher und weitgehend unabhängiger Agenten, die auch unterschiedliche Erfahrungen machen können und, obwohl sie mehr oder minder gut zusammenarbeiten, meist nicht mehr voneinander wissen, als "Leute, die Wand an Wand wohnen". Auch bestreitet Minsky, wir hätten einen direkten Zugang zu unseren eigenen mentalen Zuständen. Dieser Zugang ist vielmehr vermittelt durch eine Reihe vorgeschalteter Prozesse, derer wir uns meist nicht bewusst sind. Wir entwickeln Theorien über uns selbst in ähnlicher Weise wie wir Theorien über die Welt entwickeln und versuchen uns diese sogar durch "Experimente" zu bestätigen. Das Bewusstsein, welches dem Ich zugänglich ist, bildet nur die Spitze des Eisberges und nach Minsky ist das auch gut so, weil wir nur dadurch unsere Aufmerksamkeit der äußeren Welt zuwenden können ohne uns selbst zu blockieren. Unser subjektives Gefühl von der Einheit des Ichs rührt lediglich von unserer Unkenntnis der im Verborgenen ablaufenden Prozesse her. Es gibt kein Ich, sondern nur die Vielfalt der unterschiedlichen Agenten, die miteinander im Widerstreit liegen und Koalitionen bilden können. Die Gesamtheit dieser Agenten bildet ein einigermaßen kohärentes Bild, das wir Ich nennen.

Daniel Dennett

Dennett greift Minskys Argumentation auf und führt sie weiter. Auch er nimmt an, dass scheinbar direkte Wahrnehmungen auf komplexen internen Verarbeitungsmechanismen und Hypothesenbildungen beruhen, die auch keineswegs fehlerfrei sind. Dabei kann ein und dieselbe Situation mit verschiedenen Interpretationen versehen werden, ohne dass dem Ich dies bewusst würde. Stets wird die jeweils letzte Interpretation an Stelle der vorangegangenen gesetzt und diese vergessen. Damit, folgert Dennett, ist die Richtigkeit unserer Selbstzuschreibungen schwer in Zweifel gezogen und es kann sicherlich nicht mehr von dem in der Tradition postulierten privilegierten Zugang zu unseren eigenen mentalen Zuständen gesprochen werden. In Dennetts Theorie ist für ein Selbst kein Platz mehr. Es handelt sich um eine Fiktion zweiter Ordnung, denn das Selbst ist das fiktive Zentrum jener Interpretationen, die ihrerseits wieder auf der Fiktion der Unmittelbarkeit beruhen. Das Selbst ist nichts anderes als ein Modell jenes Komplexes, der uns ausmacht (Körper, Wahrnehmungen, Selbstzuschreibungen, usw.), ein Modell allerdings, das großen praktischen Wert hat, weil es auf alle anderen Modelle Einfluss ausübt.

Nach Dennetts Interpretation von Libets Experimenten kommt dem Ich nicht die letzte Entscheidungsinstanz zu, sondern es schaltet sich erst ein, wenn die Entscheidung durch vorbewusste Prozesse schon längst gefallen ist. In einer späteren Fassung seiner Theorie greift Dennett auf Richard Dawkins' Theorie der Meme zurück, welche die kulturellen Entsprechungen der Gene sind. Der Großteil unserer Entscheidungen beruht auf kulturell oder sozial vermittelten Werten bzw. Werten, die innerhalb der Kultur, in der das Individuum lebt, weitergegeben werden. Diese Meme unterliegen genau wie die Gene einem ständigen Selektionsprozess und verbreiten sich entsprechend ihrer Nützlichkeit mehr oder weniger schnell oder sterben aus. Das Ich ist somit ein relativ stabiler Komplex von Memen, ganz ähnlich wie in Minskys Konzeption mit den Agenten. Ihren Ursprung haben die Meme, die zusammengenommen unser "Selbst" bilden, in unserer sozialen und intellektuellen Umgebung. Dadurch verliert das Ich seine Eigenständigkeit und ist nur "Durchlaufstation der Meme".

Diese Position erweitert Dennett 2003 in Freedom evolves, wo er zuerst die Debatte um freien Willen/Determinismus als überzogen ansieht, weiters jedoch zu zeigen versucht, wie diese Debatte durch eine darwinistische Sicht auf die Willensfreiheit gewinnt. Ein wichtiger Ausgangspunkt für Dennett sind seine Überlegungen zu Conway's Game of Live. Aus einer einfachen Spielanordnung entstehen komplexe Gebilde, die sich bewegen, vergrößern, bestehen und auch vergehen. Das Faszinosum entsteht für Dennett vor allem in der Sprache und den Beschreibungen der Spieler dieses Spiels, da sie die "Götter" im Rahmen ihres Spielfeldes sind. Entscheidend ist der Wechsel der Beschreibungsebene. Einerseits sind es nur blinkende Pixel, andererseits werden die enstehenden Muster benannt und ergeben eine neue Logik auf einer 2. Ebene.

Die wichtigsten Thesen im Überblick: Freier Wille selbst ist adaptiv, und die Fähigkeit, das Verhalten verschiedenen Situation anzupassen, ein selektioniertes Merkmal. Um dies zu erreichen, benötigt man eine größere Anzahl Neuronen als für "automatisches" Verhalten. Die Fähigkeit sich anzupassen sagt jedoch nichts über die Notwendigkeit aus, dies zu tun. Wir können also wählen - innerhalb bestimmter Grenzen - auch schlecht-angepasst oder nicht-angepasst zu handeln. Und über diese Handlung können wir dann reflektieren, ob wir auch anders hätten handeln können. Dennett führt auch aus, dass Determination nicht dasselbe wie die interessierende Verursachung ist, "... knowing that a system is deterministic tells you nothing about the interesting causation - or lack of causation - among the events that transpire within it ...", und weiter: "... the various compromise proposals, the suggestions that determinism is compatible with at least some kinds of free will, are resisted as bad bargains, dangerous subversions of our moral foundations." Dennoch spricht sich Dennett für diesen Kompatibilismus aus. Gerade aus der für die Menschen als reflektive, kommunikative Tiere erweiterten Einsicht erwächst ihnen Freiheit und dadurch Verantwortung für die Handlungen, die sie setzen.

Thomas Metzinger

Metzinger sieht mentale Modelle als die Basis unserer Repräsentation der Wirklichkeit an. Er knüpft dabei unter anderen an die Theorie von Philip Johnson-Laird (1983) an. Besonders bedeutend sind die Wahrnehmungsmodelle. Sie integrieren Informationen der verschiedenen Sinnesorgane zu einem einheitlichen ganzen Bild und schaffen eine mentale Repräsentation im dreidimensionalen Raum. Mentale Modelle dienen unter anderem dazu, Ereignisse vorauszusehen, d. h. die Wirklichkeit zu simulieren. Dabei werden mitunter verschiedene mentale Modelle hierarchisch ineinander eingebettet. Dadurch entstehen kompliziertere Repräsentationen, die neben den Sinnesmodalitäten auch Vorerfahrungen beinhalten. Das umfassendste Modell ist das Realitätsmodell, das so wichtige Modelle wie das Körpermodell umfasst. Besonders wichtig sind aber auch die Metamodelle, das sind Modelle über Modelle, die zu Bewusstsein gelangen können. Ein Spezialfall davon ist das Selbstmodell, das ein Subjekt von sich selbst entwirft. Dieses ist wie alle anderen auch in das Realitätsmodell integriert und sorgt für die Ausrichtung des Individuums in der Realität. Eine generelle Eigenschaft der mentalen Modelle ist, dass sie zwar gewisse Inhalte, nicht aber die Mechanismen ihrer eigenen Entstehung beinhalten. Das hat auf das Selbstmodell bezogen die Folge, dass aus der Perspektive der ersten Person nicht ersichtlich ist, dass es sich lediglich um ein Modell handelt, und somit wird das Selbstmodell für das Selbst gehalten. Metzinger bezeichnet das Selbst demgemäß als repräsentationale Fiktion.

Neuere Konzeptionen

Heidelberger Schule

Dieter Henrich und Manfred Frank, zwei Vertreter der Heidelberger Schule, zufolge ist die Konzeption des Selbst durch Selbstzuschreibungen in sich widersprüchlich. Um zu erkennen, dass ein Betrachtetes mit dem Betrachteten übereinstimmt, bedarf es immer schon eines zumindest rudimentären Selbstbildes, welches aber über die Selbstzuschreibung erst hergestellt gedacht wird. Um das Problem aus dem Weg zu räumen, führen Henrich und Frank den Begriff eines präreflexiven Selbst ein.

Präreflexives Bewusstsein

- besteht in der ursprünglichen und unmittelbaren Vertrautheit eines Ich mit sich selbst

- ist nicht durch Wissen vermittelt

- basiert nicht auf Kriterien

- beruht nicht auf einer Beziehung von etwas zu etwas anderem

Ernst Tugendhat

(siehe auch Ernst Tugendhat, Ein philosophisches Gedankengebäude)

Tugendhat etwa versucht überhaupt vom Begriff des Selbst als einem Substantiv abzusehen. Er weist darauf hin, dass es sich, wenn immer im Alltag vom Selbst oder vom Ich die Rede ist, in Wirklichkeit um ein Personalpronomen handelt. Es geht darum, Aussagen über sich selbst zu machen und diese der Umwelt mitzuteilen. Nun ist aber die Beziehung des handelnden Subjekts zu seinen eigenen Zuständen stets eine unmittelbare. Da das Selbst bei Tugendhat nicht explizit als eigenständiger psychischer Komplex auftritt, gerät er nicht in die Verlegenheit ein präreflexives Selbst postulieren zu müssen.

Darüber, dass das empfindende Individuum die eigenen Zustände de facto als eigene erkennt, besteht zumindest bei nicht-pathologischen Fällen kein Zweifel. Gleichwohl gibt es bestimmte Erkrankungen des Gehirns, wo diese automatische Selbstzuschreibung der Zustände nicht funktioniert, was wiederum auf die Komplexität der das Selbst konstituierenden inneren Zustände hinweist und damit ein weiteres Indiz gegen die klassische Auffassung liefert. Eine solche automatische Selbstzuschreibung ist ihrem Wesen nach allerdings höchst undifferenziert. Um eine klare (sprachliche) Vorstellung der eigenen Zustände zu finden, reicht das ursprüngliche Gefühl bei komplexeren psychischen Phänomenen nicht aus. Es bedarf einer Grenze, einer Unterscheidung zu den Zuständen anderer. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fähigkeit zu erlangen, die Zustände anderer Individuen zu verstehen, um sie von den eigenen abzugrenzen. Erst durch diese Abgrenzung kann ein kohärentes Selbstbild entstehen. Auf welche Weise lernen wir Menschen nun Fremdzuschreibungen zu machen und wie steht es tatsächlich mit deren Einfluss auf die Entstehung des Selbstbewusstseins?

Alternativkonzeption

Eine Idee einer Alternativkonzeption, die Pauen vorschlägt, bedarf dreier Bedingungen. Zunächst muss das Individuum lernen, diejenigen Lebewesen auszumachen, denen in sinnvoller Weise mentale Zustände zugeordnet werden können. Danach muss die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erworben werden, d. h. das Kind muss lernen, dass andere Menschen andere Erfahrungen und Wahrnehmungen machen können als es selbst (selbst wenn sie sich im selben Raum befinden). Dazu bedarf es implizit immer eine Theorie über die mentalen Zustände anderer Personen, also einer regelrechten "Theory of Mind". Der Erwerb dieser Fähigkeit setzt einen komplizierten Lernprozess voraus. Dieser Lernprozess setzt ganz automatisch ein, da wir im Alltag einer Fülle von Situationen begegnen, in denen wir ohne die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel gar nicht adäquat reagieren könnten. Zum Selbstbewusstsein im oben dargestellten engeren Sinn gehört ferner das Bestehen eines längerfristigen stabilen Selbstkonzeptes, das die Selbstzuschreibung dauerhaft wirksamer Dispositionen und Eigenschaften einschließt. Für die Entstehung eines derartigen Selbstbewusstseins ist die Unterscheidung von Selbst- und Fremdperspektive höchst bedeutsam. Erst durch den Vergleich mit anderen erkennt man ja bestimmte Eigenschaften als für sich selbst charakteristisch. Erlebt man sich etwa ständig als ungeduldiger als die Personen seiner Umwelt, so liegt es nahe, die Ungeduld als ein charakteristisches Merkmal der eigenen Person aufzufassen und somit in das Selbstkonzept aufzunehmen. Demnach korreliert die Vielfalt der Beziehungssysteme mit der Differenziertheit des Selbstkonzeptes, denn so kann nach vielen Dimensionen hin Selbst- und Fremdperspektive verglichen werden. Durch die vorgestellte, hier nur grob skizzierte Idee, wird der Ansatz Tugendhats vertieft, indem die Rolle der Fremdperspektive gebührend berücksichtigt wird. In diesem Modell ist weiters das von der Heidelberger Schule postulierte präreflexive Selbst keine unabdingbare Voraussetzung, da die Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbstperspektive ohne weiteres auch ohne eine Bezugnahme auf ein solches möglich ist, wenngleich damit nicht bestritten wird, dass es eine Art "präreflexives Selbst" gibt. Darüber hinaus beruht das Modell auf einer Reihe relativ einfacher, aufeinander aufbauender Fähigkeiten. Diese Einfachheit der Bestandteile macht eine empirische Kontrolle der vom Modell gemachten Prognosen möglich. Der obigen Argumentation folgend postuliert die Theorie also:

- "[...] menschliche Individuen müssten zunächst lernen, zwischen Lebewesen und unbelebten Objekten zu unterscheiden, sie müssten danach ihre Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive anderer ausbilden, und erst erst später dürften dann Indizien dafür vorhanden sein, dass sie über Selbstbewusstsein verfügen." (Pauen 2005)

Vergleichen wir diese Voraussagen in einem nächsten Schritt mit den tatsächlichen Gegebenheiten.

Empirische Erkenntnis

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Daten, die diese Erwartungen bestätigen. Kinder lernen bereits im Alter von zwei bis drei Monaten Lebewesen und insbesondere Menschen von leblosen Objekten zu unterscheiden. Damit erfüllen sie die erste Bedingung. Schon im Alter von etwa fünf Monaten erweitert sich diese Fähigkeiten und der Säugling entwickelt eine Reihe von Fähigkeiten, die für die Übernahme der Fremdperspektive bedeutsam sind.

Ungefähr zwischen sechs Wochen und vier Monaten beginnen Babys, einen fröhlichen von einem neutralen oder ärgerlichen Geschichtsausdruck zu unterscheiden. Vom vierten Monat an erkennen sie Zusammenhänge zwischen Stimme und Gesichtsausdruck hinsichtlich der emotionalen Färbung und reagieren dementsprechend ("emotionale Resonanz"). Mit neun Monaten berücksichtigen sie den Gesichtsausdruck eines Erwachsenen im Urteil, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht ("social referencing"). In genau diesem Alter, also mit neun Monaten, beginnen Kinder, nach dem Psychologen Michael Tomasello, andere Personen als intentionale Wesen mit eigenen Gefühlen und Gedanken zu erkennen. Auf diese Weise entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis für den Unterschied zwischen eigener Perspektive und der Perspektive anderer. Mit zwölf Monaten beginnen Kinder dann, sich selbst als aktiv Handelnde von anderen zu unterscheiden, und begreifen damit, dass sie selbst nach gewissen Grenzen Bewegungen im Raum bewirken können. Damit ist auch die zweite Bedingung erfüllt. Für eine empirische Bekräftigung der Theorie ist es nötig, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt noch über kein entwickeltes Selbstbewusstsein verfügen, und wirklich sind Indizien dafür erst im Alter von etwa 15 Monaten erkennbar, so zum Beispiel beim Rouge-Test, den Kinder im Allgemeinen erst mit diesem Alter bestehen. Dabei wird den Kindern ein auffälliger roter Punkt auf die Nase gemalt und sie werden vor einen Spiegel gesetzt. Greift das Kind auf die eigene Nase anstatt auf den roten Punkt im Spiegel so wird das als Hinweis darauf gesehen, dass das Kind das "andere" Kind im Spiegel als sich selbst erkennt und somit über ein Selbstkonzept verfügt. Im Alter von 18 bis 20 Monaten lernen Kinder dann den Gebrauch des Ausdrucks "Ich".

Im Alter von zwei Jahren häufen sich schließlich die Hinweise, dass Kinder ein längerfristig stabiles Selbstkonzept auszubilden beginnen und damit die dritte Bedingung erfüllen. Diese Fähigkeit entwickelt sich bis zum vollendeten dritten Lebensjahr rapide. Die Kinder können sich grundlegende Charakteristika zuordnen und ihre Gefühle korrekt mitteilen. Außerdem können sie sich auf zukünftige oder vergangene Gefühlszustände beziehen. Sie kennen Ursache und Wirkung solcher Gefühlszustände und reagieren explizit auf die emotionalen Zustände anderer. Kinter unter drei Jahren haben meist noch massive Probleme mit der Unterscheidung von Fremd- und Selbstzuschreibungen bzw. objektiver Realität, insbesondere mit der Zuschreibung von Überzeugungen und Glaubenszuständen (vgl. Perner & Wimmer (1983) und Gopnik(1995)). Zu den vom Modell gemachten Voraussagen passt weiters, dass Kleinkinder mit einem weit entwickelten Sozialverhalten nicht nur ein besseres Verständnis über die Rolle Dritter zeigen, sondern auch ein weiter entwickeltes Selbstkonzept. Selbstbewusstsein und Selbstkonzept entstehen über verschiedene Stufen hinweg in der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt.

Festzuhalten bleibt: Die Befürchtung, die Erforschung der neuronalen Grundlagen des Bewusstseins müsse früher oder später zu der Erkenntnis führen, dass Selbstbewusstsein eine bloße Illusion ist, ist zumindest nach diesem Modell unbegründet.

zurück zu Kartographie des Freiheitsbegriffs (FiK)

<root><br /> <h level="2" i="1">== Kontext ==</h>

Freiheit im Kopf (Seminar Hrachovec, 2006/07)

<div class="nowiki2scorm">Valid XHTML</div></root>