Tabellarisch und abfragbar: Verbindung zu Datenbanken (BD)

In der Diskussion zu Wittgenstein ist von zwei Kollegen darauf hingewiesen worden:

- dass es de facto Lernerfahrungen gibt und dass Bildungsprozesse gerade darin bestehen. Wenn man das Wittgenstein abspricht, hat er nichts mehr mit dem Thema "Bildung" zu tun.

- dass es auch eine Leistung sei, die "Urbilder" zu erkennen. Worin besteht denn die?

Die Besonderheit des platonischen Ansatzes hängt daran: Er fragt nicht "funktional" danach, wie man gute oder bessere Schuhe produziert. Das ist Sache der Handwerker. Sokrates/Plato möchten wissen, was ein guter Schuh" ist. Prinzipieller geht es nicht. Die Disziplin, die solche prinzipiellen Fragen stellt, ist die Philosophie.

Sie nimmt das Muster der handwerklichen Verbesserung und appliziert es auf Themen, die alle Welt angehen, jedenfalls die politisch aktive Bürgerschaft jenseits der Berufssparten. Dabei kommt heraus, dass man fragen und lernen kann, was "das Gerechte" oder "die Schönheit" sein. Lernen, d.h. im bekannten Verfahren - andererseits aber anders als in diesem Verfahren. Es geht gegen die Schaulustigen und die Sophisten.

So kommt es zum philosophischen Sonderweg in Sachen "Menschheitsfragen". Wittgensteins Beitrag zur Bildungsdiskussion besteht darin, die platonische Sublimation des Lernens zurückzunehmen. Nach Platon verstehen wir, was es heißt, etwas zu lernen, wenn wir Häuser bauen und Rechnungen lösen können. Und es gibt ein zweites Lernen, das den Philosophinnen vorbehalten ist und auf die Beschaffenheit der Welt insgesamt geht. Dieses Lernen steht unter ganz besonderen Bedingungen - und diese gesteht Wittgenstein nicht zu. Allerdings: im Tractatus sind diese Bedingungen systematisch angelgt. Wittgenstein denkt platonisch, nur schneidet er sich den Ast weg, auf dem er sitzt, indem er einen unzugänglichen Bereich postuliert. Stattdessen bietet Wittgenstein einen intellektuellen Handstreich: In der Welt, gesehen sub specie aeternitatis, ist die Struktur zusammen mit dem passenden Inhalt end-gültig vorhanden.

Diese Denkweise weist auf die Entwicklung von Datenbanken und Datenbanksprachen hin und läßt sich umgekehrt von dort her erläutern.

Egon Becker: Bildung in der Wissensgesellschaft

"Der Zukunftsforscher Alvin Tofler hat sie einmal so formuliert: „Wir ertrinken in Informationen und dürsten nach Wissen.“ Mit dieser Paradoxie möchte ich mich etwas genauer beschäftigen und einige Konsequenzen für die derzeitige Bildungsdebatte ziehen. Weniger bildhaft gesagt geht es um die Frage, wie sich Daten in Informationen und Informationen in Wissen transformieren lassen – und was bei einer solchen Transformation geschieht."

"Thema des Diskurses ist das schon benannte Transformationsproblem: Kulturwissenschaftler formulieren es etwa so: „Wie lassen sich Daten in Informationen und Informationen in Wissen verwandeln?“ Informatiker stellen sich zumeist die umgekehrte Frage: „Wie läßt sich Wissen in Informationen und Informationen in Daten verwandeln?“ Beide arbeiten mit einer Unterscheidung von Wissen und Information. Kulturwissenschaftler setzen mit kritischer Absicht einen emphatischen Wissensbegriff einer zunächst bedeutungslosen Information entgegen. Doch Wissen ist ein aspektreicher Begriff mit einer langen Bedeutungsgeschichte – mindestens ebenso schillernd wie der Begriff Bildung. Wenn beides zusammengedacht wird, landet man schnell bei pädagogischen Vagheiten.

Ich schlage daher ein andere Betrachtungsweise vor. Meine These ist, dass die Informations-Technologien und insbesondere die technisierte Kommunikation zu einer faktischen Aufspaltung von Information und Wissen geführt haben, die es so in früheren Zeiten nicht gab. In diese Spaltung wird auch das Wissen hineingezogen, das seit Jahrhunderten erzeugt, gesammelt, verteilt und vermehrt wurde. Was bis jetzt noch in Bibliotheken und Archiven lagert, in sozialen Regeln und Verhaltensformen kulturell symbolisiert ist, in unseren Köpfen arbeitet – wird so verwandelt, dass es in Datensätze umgeformt werden kann, die über das Netz abrufbar sind und im Netz zirkulieren."

"In der Tat wurden immer raffiniertere Methoden entwickelt, um durch problemspezifische Standardsituationen Daten auszuwählen und in Informationen für mögliche Nutzer zu transformieren. Trotzdem: Die Standardsituationen und die realen Verwendungssituationen fallen nur selten zusammen. Deshalb besteht zwischen den gespeicherten komplexen Informationen und dem benötigten Wissen fast immer eine Differenz.

Information ist noch kein Wissen, Information ist lediglich mögliches Wissen: Sie muss auf ein Problem bezogen, in einen subjektiven oder einen kulturellen Kontext eingebunden und ihre Güte und Relevanz beurteilt werden. Wissen ist immer problem- und kulturgebunden. Es ist bedeutungsgerecht bewertete Information. Deshalb müssen bei der Verarbeitung von Informationen zu Wissen Gütestandards und Relevanzgesichtspunkte berücksichtigt werden. Nur so schafft Wissen die Möglichkeit zu handeln, wird es zum Handlungsvermögen. Die unbewerteten Informationen können ins kognitive Chaos und zu Handlungsparalysen führen."

- Was in der Informatik als Problem der Transformation von Daten in Informationen und von Informationen in Wissen auf einer eher technischen Ebene behandelt wird, das hat sein pädagogisches Gegenstück: Wie finden in Bildungsprozessen Wissenstransformationen statt? Welche Lernsituationen sind dafür förderlich und welche hemmend? Gelingende Wissenstransformationen zu ermöglichen, das ist die zentrale Bildungsaufgabe im Zeitalter elektronischer Netzwerke.

- Aus dieser Perspektive ist dann die Beurteilung und Bewertung von Informationen, d.h. Urteilsvermögen und Weltverständnis, das wichtigste Ziel von Bildungsprozessen.

- Unbestreitbar ist auch, dass die sogenannten Metaqualifikationen für Prozesse der Wissenstransformation immer wichtiger werden: Wissen über Wissen, Lernen des Lernens, Organisieren des Organisierens. Oft wird dabei aber vergessen, dass solche Qualifikationen nur durch exemplarisches Lernen in konkreten Situationen eingeübt werden können.

Konrad Liessmann: Theorie der Unbildung, Exzerpt (BW)

Beispiel

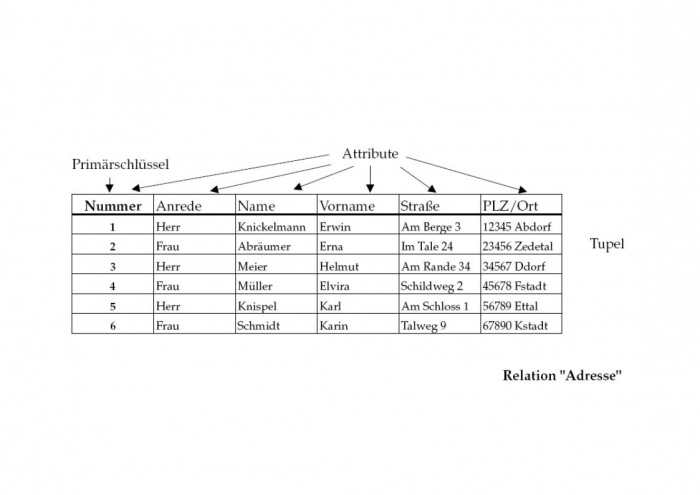

Einführung in relationale Datenbanken, Hans-Georg Beckmann

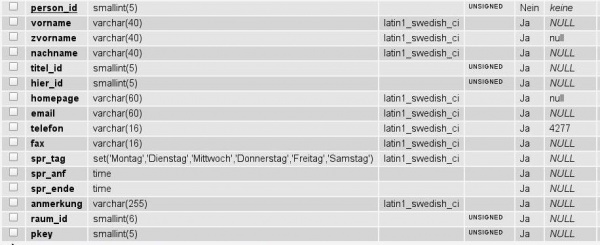

Relationale Datenbanken sind als Tabellen visualisierbar. Hinter der Auflistung auf der Homepage des Instituts steht eine Anzahl solcher "Tafeln". Ihre Struktur ist durch das Datenbankschema vorgegeben. Der Ausschnitt zeigt eine Anzahl von Spaltenbezeichnungen inklusive einiger Bedingungen, denen die Einträge dieser Spalten entsprechen müssen.

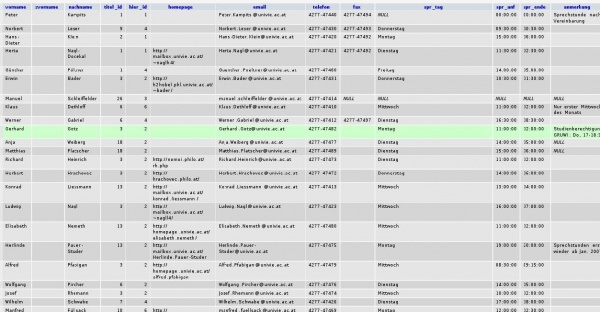

Ein Segment der exisiterenden Tabelle mit Inhalt sieht so aus:

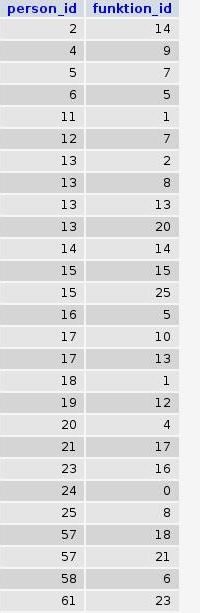

Die Datenbank besteht aus mehreren Tabellen, aus deren Inhalt man durch eine Abfragesprache Informationen extrahieren kann. Ein Ausdruck der "Structured Query Language" (SQL) sieht etwa so aus:

SELECT vorname,zvorname,nachname FROM personen,pers_funkt,funktionen WHERE pers_funkt.funktion_id=funktionen.funktion_id AND pers_funkt.person_id=personen.person_id AND funktionen.funktion_id='8'

zurück zu Bildung und Datenbanken (Vorlesung Hrachovec, Sommer 2009)